鴨のたくさんいる池に、水に潜って餌取りをしている鳥がいた。不自然な髪型。。。ではなくカンムリ。カンムリカイツブリ。スポーツ刈りっぽい。初代の林家三平。普通のずんぐりしたカイツブリ(首が短く赤茶で白目が目立つ)は見たことがあったがカンムリカイツブリは首が細く虹彩が赤茶に見えて様相が異なる。でもDNAの進化系統で共通の祖先をもつとのこと。

カイツブリを漢字一文字で鳰と書く。水に「入る鳥」。古く奈良時代「におどり」「みおどり」と呼ばれ、「にお」で「鳰」と変換される。

琵琶湖は、古くは、淡海(おうみ)、近江(おうみ)之湖、鳰(にほ)の海などとよばれた。琵琶湖にはカイツブリがたくさんいるらしい。におのうみ→おうみ??かと思ったが違うようだ。淡水湖の近いか遠いか。淡海、あはうみから。大和から見て近くの淡水湖、遠くの淡水湖という意味で、近淡海(ちかつあはうみ)、遠淡海(とほつあはうみ)と呼ばれていたのが変化して、とほつあはうみ→とおとうみ(遠江)。あはうみ→あふみ→おうみ(近江)。琵琶湖と浜名湖を指すらしい。

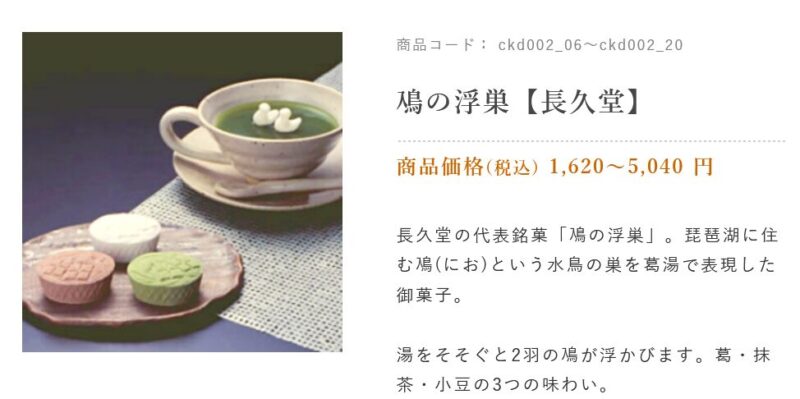

こんな和菓子もあった。

お寄りいただきありがとうございます。

コメント