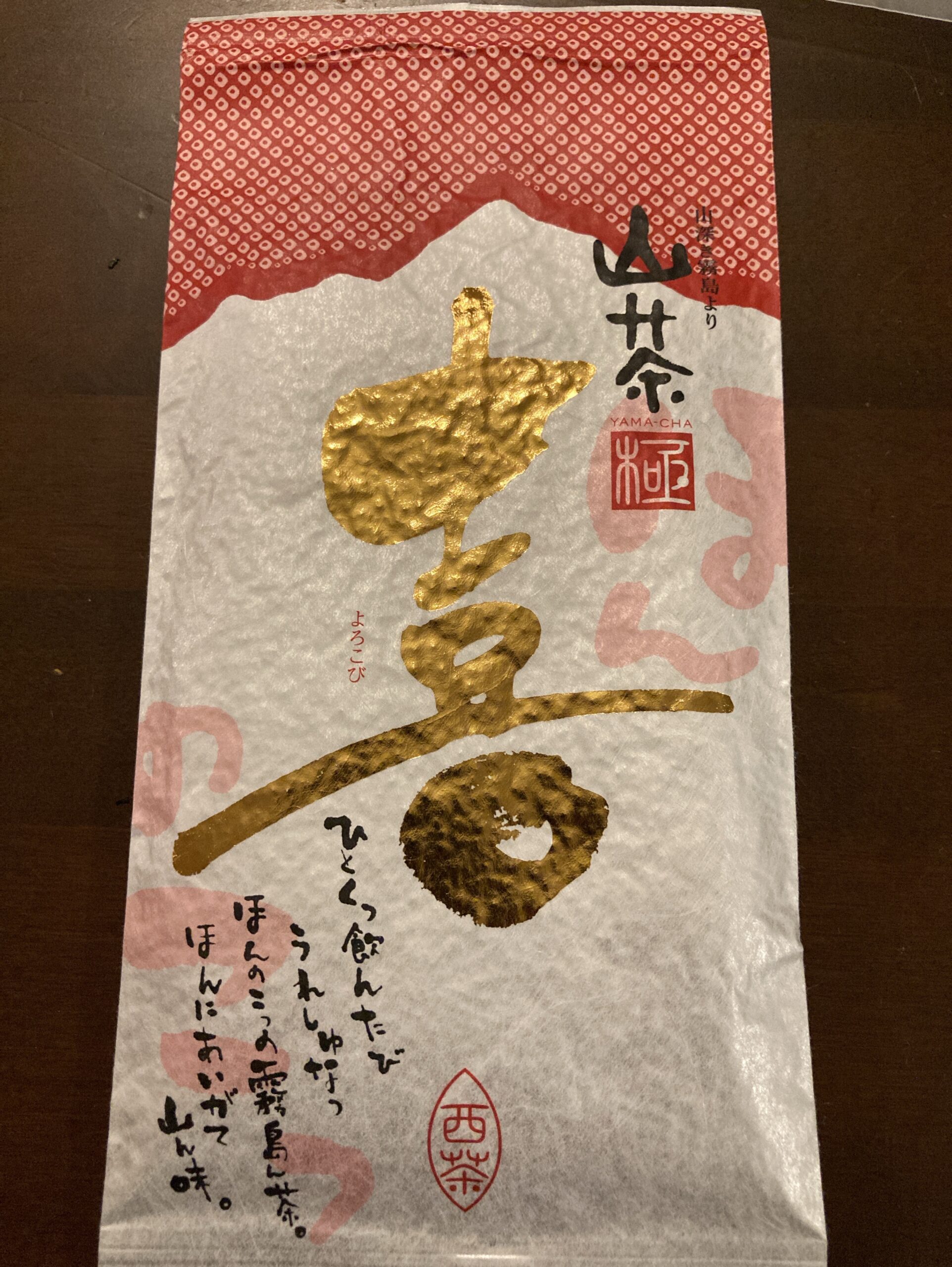

群馬四万温泉の旅館、積善館で出されたお茶が美味しかったので銘柄を聞いたら「霧島の西茶の喜びというお茶です」と。便利な時代でネットで注文し翌々日届いた。感謝感謝。

ペットボトルのお茶に慣れてしまっている方にはぜひおすすめしたいです、西製茶の「喜び」。西さんが作っているから西茶です。

早速。50度から60度で1分。甘くて渋みの少ないお茶が再現できました。「喜」というこのお茶、玉露とは書いてないものの複数の品種を合わせたブレンドのお茶で「天然玉露」と言われる朝露という品種がブレンドされています。煎茶なのに玉露みたいにうまい。

煎茶というと70-80度なのに、50-60度でいれる科学的背景を知りたい、ということで探検開始。

玉露と煎茶との違いは栽培方法

茶葉は日光を浴びると葉の中で「光合成」という働きが起こります。光合成が行われると渋み成分のカテキンが増加し、逆に遮光して光合成を抑えると カテキンの増加を抑え旨み成分であるテアニンの含有比率が増えます。

宇治園HPより引用。

遮光をかぶせるからかぶせ茶。

テアニン(うまみ)に太陽光が当たるとカテキン(しぶみ)に変化する

茶葉の旨味成分テアニンは日光に当たると減り、減った分だけ渋み成分カテキンが増えます。つまりカテキン(渋味)とテアニン(旨味)とはトレードオフの関係。

テアニンはお茶特有のアミノ酸で茶の旨味成分で、茶の旧学名“Thea sinensis”にちなんで“Theanine(テアニン)”と命名されました。1950年に京都府立農業試験場茶業研究所で玉露から発見されました。

テアニンは植物の中でもチャノキ(Camellia sinensis)とそのごく近縁種、そしてキノコ(菌類)の1種であるニセイロガワリ(Boletus badius)にしか見つかっていないアミノ酸であり、茶の旨味成分の1つである。テアニンは乾燥茶葉中に1%から2%程度含まれ、特に上級な緑茶に多く含まれている。また、テアニンは茶の等級に関わらず、全遊離アミノ酸の約半量を占めている。テアニンは茶葉が含有する窒素の過半を占めており、チャノキが、吸収したアンモニア態窒素を植物体にとって安全な形態にして、蓄積するために合成している物質と考えられている。茶でテアニンは根で生成され、幹を経由して葉に蓄えられる。テアニンに太陽光が当たるとカテキンに変化する。特にテアニンを多く含有する玉露の原料となる茶葉は、収穫の前(最低2週間程度)日光を遮る被覆を施される。これにより、煎茶の旨味の原因とされるテアニンなどのアミノ酸が増加し、逆に渋みの原因とされるカテキン類(いわゆるタンニン)が減少する。

テアニン wikipedia より引用

タンニンは性質を表し、特定の物質を指すのではない

タンニンという単一の化合物があるのではなく、タンニンは本来化学的性質を指す言葉です。カテキンはポリフェノールの一種で、主にお茶の苦渋味成分です。

タンニンは特定の性質に対して冠せられる、化合物を分類するための名称である。しかし化学の分野では1990年頃からこのような性質ではなく化学構造で分類した名称を優先することが多くなっており、このためタンニンという名称が用いられる機会は減っている。タンニンの定義に合致するような化学構造上の分類名がないため、より広い範囲にあたるポリフェノール化合物の一部として呼ばれることが増えている。

タンニン wikipediaより引用

タンニンの性質とはタンニン活性、つまり“蛋白質と結合して凝集させる性質”のことで、その作用を口では渋み、と感じる

茶カテキンはタンニン活性を持ち渋みのもとになります。茶カテキンが多い=渋いお茶。口の中でタンニンがタンパク質と結合することで蛋白質が収斂(しゅうれん)する、このときに生ずる感覚が収斂味(しゅうれんみ)です。

タンパク質と結合しタンパク質を凝集させるタンニンの性質は、皮なめしに使われ、皮なめし屋を英語でタンナーといいます。

“タンニン”がタンパク質と結合して収斂作用(しゅうれんさよう)を示すと、タンパク質を変性させて組織や血管を縮めます。アストリンゼント(astringent)効果とも呼ばれる。化粧水にも使われます。

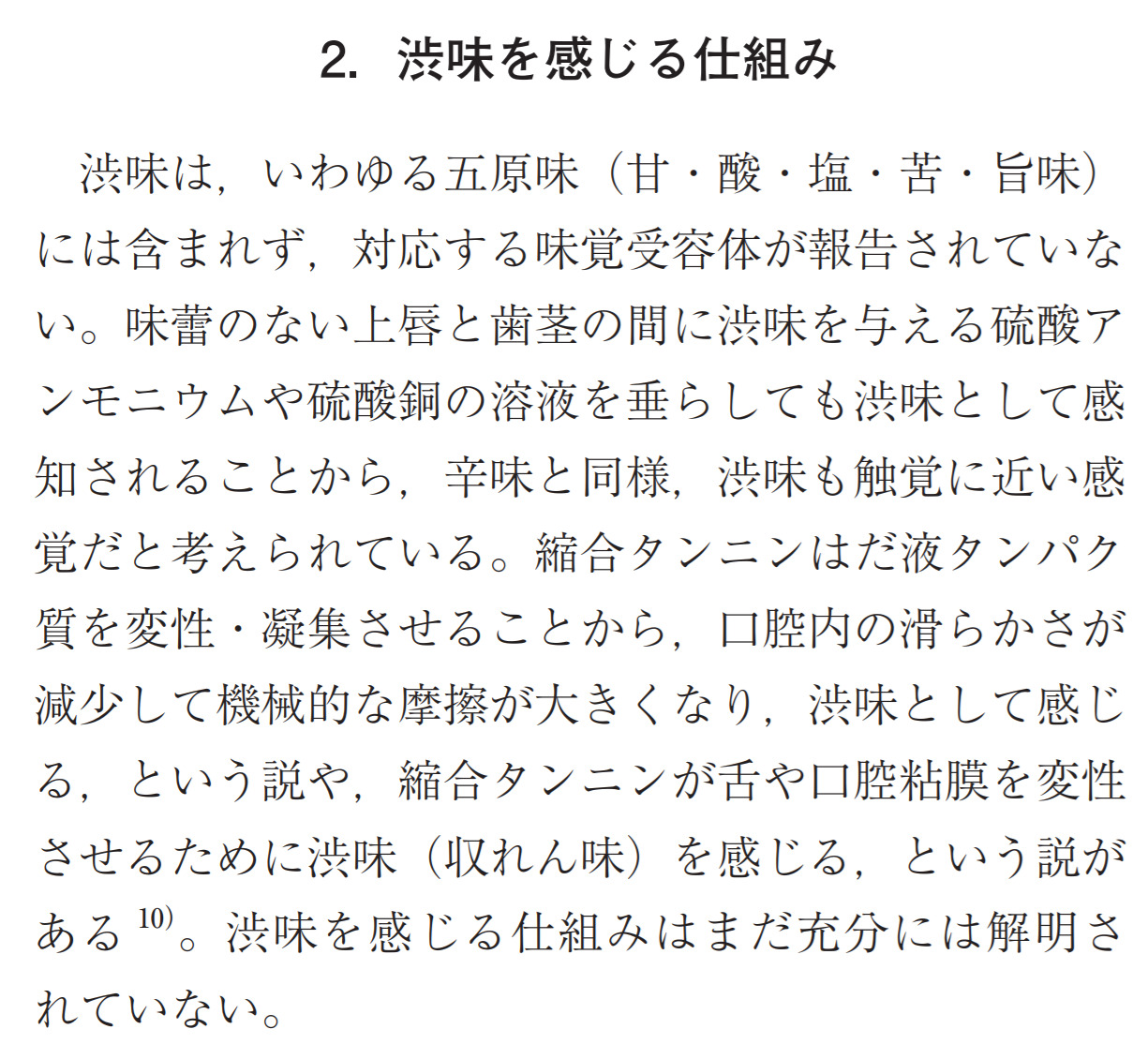

収斂味とは渋みのことで味の5要素に入らない(味ではない)

収斂味=渋味、とは書くけれど、味の5要素には入らないのが面白いです。お酒の評価では収斂味は不味い要素。

収斂味(しゅうれんみ) 灘酒研究会HPより

清酒を口に含んだ時に口中をしめつけるような感じを与える味のこと。収斂味(しゅうれんみ)は舌・頬の内側・唇の内側・歯茎などの細胞を収縮させることにより感じる触覚に近い感覚と考えられており、味覚の神経細胞を刺激することにより感じる味とは異なる。

赤ワインではブドウ由来のタンニンによる渋味が特徴とされているが、収斂味はこの渋味と似た感覚である。渋味は苦味と収斂味が複合した感覚であるとも考えられている。

ワインとは異なり、清酒の場合、収斂味は欠点を指摘する用語として用いられる。

灘酒研究会HPより引用

収斂味は、渋みともいう.味覚神経を収れんさせることによる刺激で、いわゆる味ではない.

コトバンクより引用

渋みと苦味とはちがうのか?→苦味には味覚受容体があるが、渋みには対応する味覚受容体がない

人間の5つの味覚は、あまい、すっぱい、しょっぱい、にがい、旨味ですが、シブいは入らない。なぜなら渋いは前述のとおりで「触覚」であって、味覚受容体がないから。

コーヒーは苦い、お茶は渋い、渋柿は渋い、ビールは苦いというふうに使い分けているけれど、次のように化学成分で分けられ、それに味覚受容体があるのが苦み、無いのが渋みです。

渋み物質・・・タンニン(植物由来のポリフェノール)と総称される収斂物質による収斂味→特定の味覚受容体はなく触覚

苦味物質・・・カルシウムやマグネシウムなどの無機塩(苦土ともいう)、アルカロイド類のカフェイン、テオブロミン、ニコチン、カテキン、テルペノイドのフムロン類、リモニン、ククルビタシン、フラバノン配糖体のナリンジン、苦味アミノ酸、苦味ペプチド、胆汁酸。

苦味には味覚受容体があるが、渋みには対応する味覚受容体がない

赤ワインの渋み 独立行政法人酒類総合研究所 後藤奈美 https://www.jstage.jst.go.jp/article/jbrewsocjapan/107/4/107_210/_pdf/-char/ja

タンニン酸アルブミンは腸粘膜を収斂して止瀉作用を示す

タンニン酸アルブミン(タンナルビン)は、腸粘膜表面のタンパク質と結合して不溶性の被膜を形成し(収斂薬)、粘膜の保護作用、炎症抑制作用を示します。

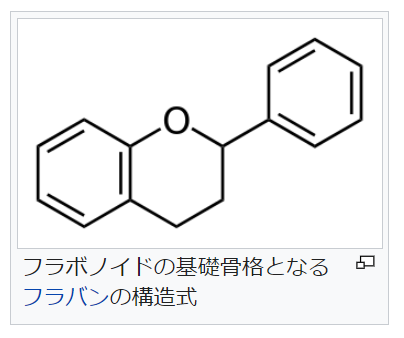

ポリフェノールの語源

フェノール性ヒドロキシ基(ベンゼン環、ナフタレン環などの芳香環に結合したヒドロキシ基)をたくさん(=poly)持っているからポリフェノール。茶カテキンであるフラボノイドはポリフェノールの代表例。

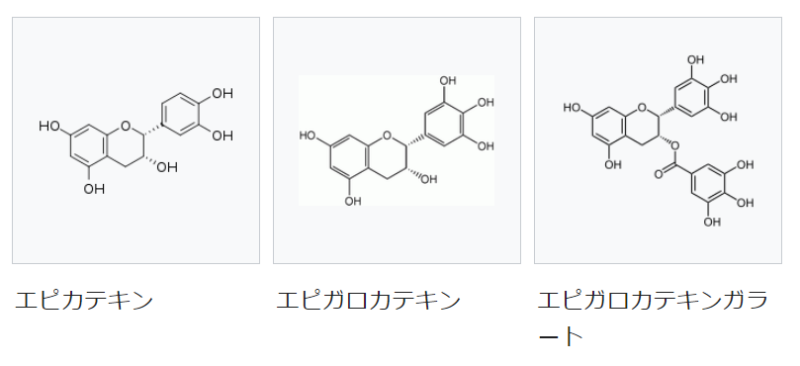

高温でお茶をいれるとガレート型(EGCG)が多くなる

低温で煎れたお茶の味が甘いのはなぜか →低温だとガレート型カテキン(渋み)が出にくいから。温度によって抽出される成分の割合が変わるから味がかわります。お茶にはエピガロカテキン(EGC)とエピガロカテキンガレート(EGCG)が含まれ、後者は強い苦味と渋味を持っています。逆に低温でいれるとEGCG(ガレート)が出て来にくいです。それから低温で抽出するとカフェインも出てきにくいです。

なるほど・ザ・水出し緑茶というサイト(農研機構)より引用↓

お茶の渋みEGCGエピガロカテキンガレートは、抗がん、抗ウイルス、などの生理活性がある。緑茶を飲む人は認知症になりにくい

ガレート型は渋味はありますが健康効果があるようです。渋いポリフェノールが体にいい、という話につながります。良薬口に苦し。。

EGCG(エピガロカテキンガレート グレートに苦いやつ) には次のような生理活性がある。

- がん細胞増殖抑制作用、不要な細胞へのアポトーシス誘導作用

- ヒスタミン放出抑制作用(=抗アレルギー作用、花粉症にきくのか)

- 血圧上昇抑制作用

- 脂質代謝改善作用

- 抗ウイルス作用

- 神経保護作用

緑茶の摂取量が多い人は、がん・循環器系疾患・認知症などの発症リスクが低下する。

上記より抜粋

EGCG(エピガロカテキンガレート)が作用する細胞膜上の分子の一つが「67LR」、ここを介して抗癌作用を示す。

ガレートとは没食子酸のこと 加水分解性タンニンの基本骨格を成す

没食子酸(ガレート)の没食子とは虫こぶ。英語で虫こぶをGall。-ate(-酸)を接尾してgallateが没食子酸です。

エピガロカテキンガレート(EGCG)の「ガレート」という部分は、化学的には没食子酸(ガロイル基、化学名: 3,4,5-トリヒドロキシベンゾ酸)がカテキンとエステル結合したものです。

玉露と上級煎茶にはそもそも旨味(アミノ酸)が豊富

安いお茶でも頑張って低温で作れば旨味のあるお茶ができるかというと、残念ながらできません。値段の高い上級煎茶と玉露には旨味成分であるアミノ酸がそもそも多く含まれます。渋味を減らしうるものの旨味成分は素性以上には増えないということです。

茶の旨味を欲する人ならば、旨味の多い茶葉を買って旨味を最大に感じられる低温で煎れるのがベストです。お茶の袋に50-60度が至適温度と書いてあれば、それはお茶の味の傾向が旨味中心であることを暗示します。

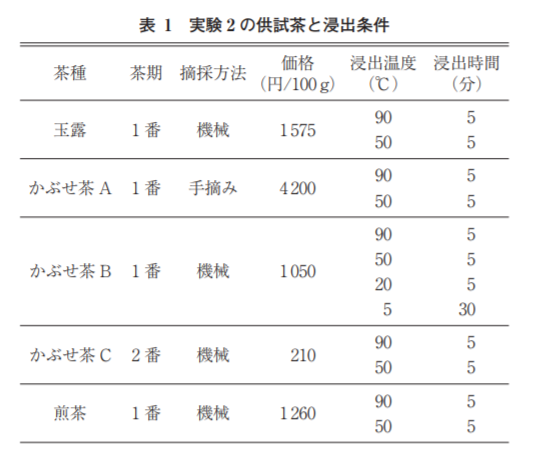

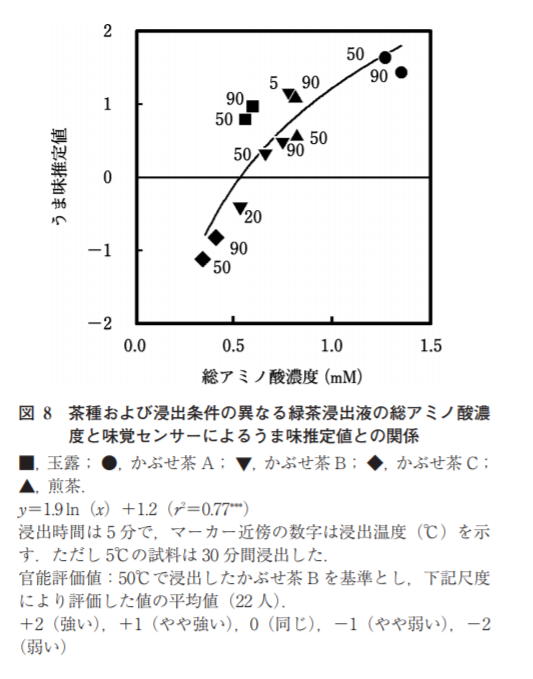

お茶をいれる温度ごとの渋みと旨味を、味覚センサーを使って研究した論文です。茶葉による違いの評価のところを抜粋。

参考文献 異なる条件で浸出した緑茶の渋味およびうま味の味覚センサーによる評価

下図を見てわかるように、値段の高いかぶせ茶Aはアミノ酸濃度が高い。かぶせ茶Cは値段が安い二番茶で、アミノ酸濃度が低い。茶種により総アミノ酸濃度が異なる。

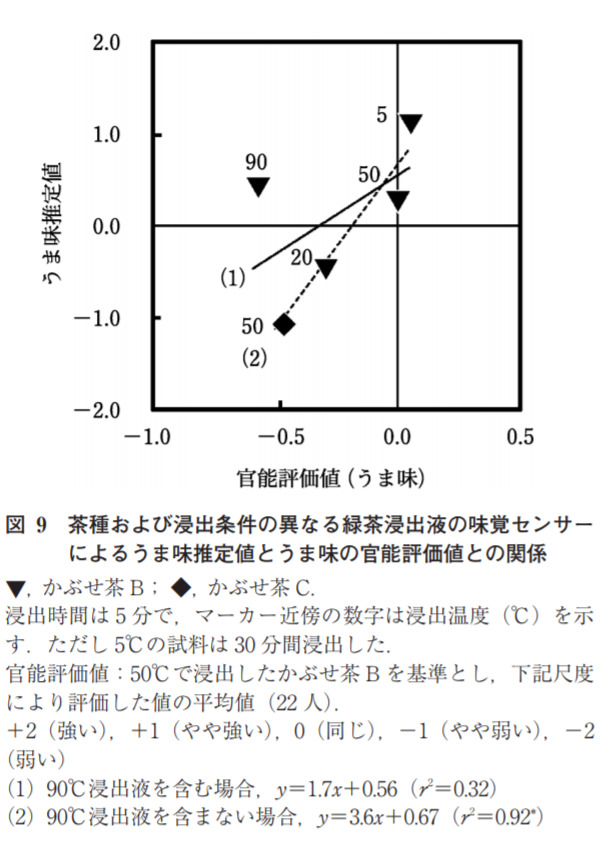

上記のかぶせ茶Bを官能評価と機械的センサーをつかった旨味推定量とで比べると、90度で入れたものは官能評価が低かった。50度でいれたものに比べ2倍のガレート型カテキンが含まれ渋みが強くなったため、旨味推定量がそれほど変わらなくても官能評価が下がった。↓

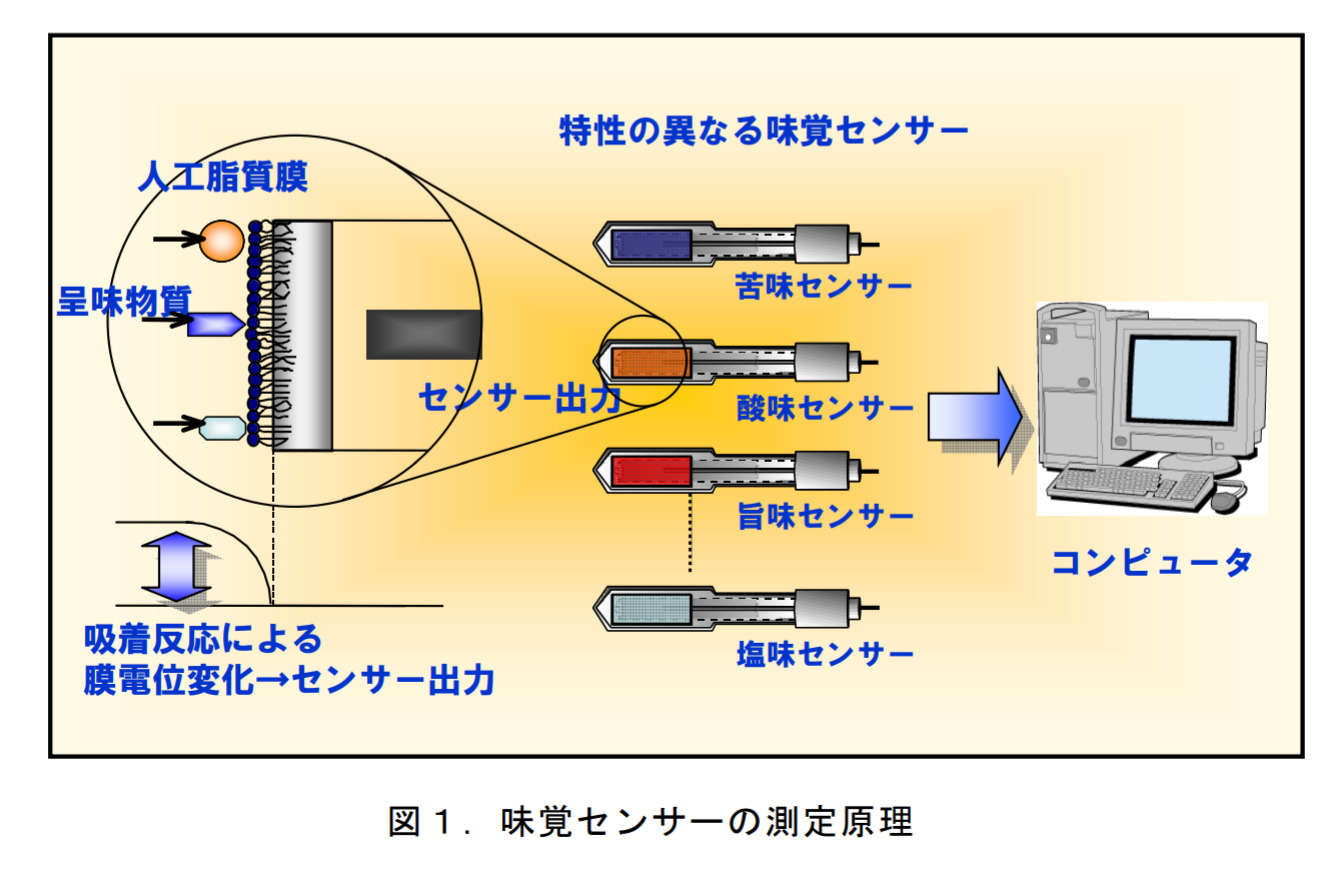

官能評価と機械で味を評価する味覚センサー

同じビールなのに体調や気分によって味が違ったりすることを経験します。官能評価というのは人がやる評価で、お酒の品評会の利き酒みたいに人の舌と主観に頼ったもので体調に左右され不安定です。

機械に客観評価をやらせる味覚センサー(機械)があり九州大学の先生が作られました。

長くなってしまいました。お読みいただきありがとうございます。西製茶の「喜」オススメです!

<参考>

カテキンの種類と効果 https://www.tyojyu.or.jp/net/kenkou-tyoju/shokuhin-seibun/catechin.html

コメント