小樽総合博物館の展示について、帰宅後に調べたりしたメモになります。

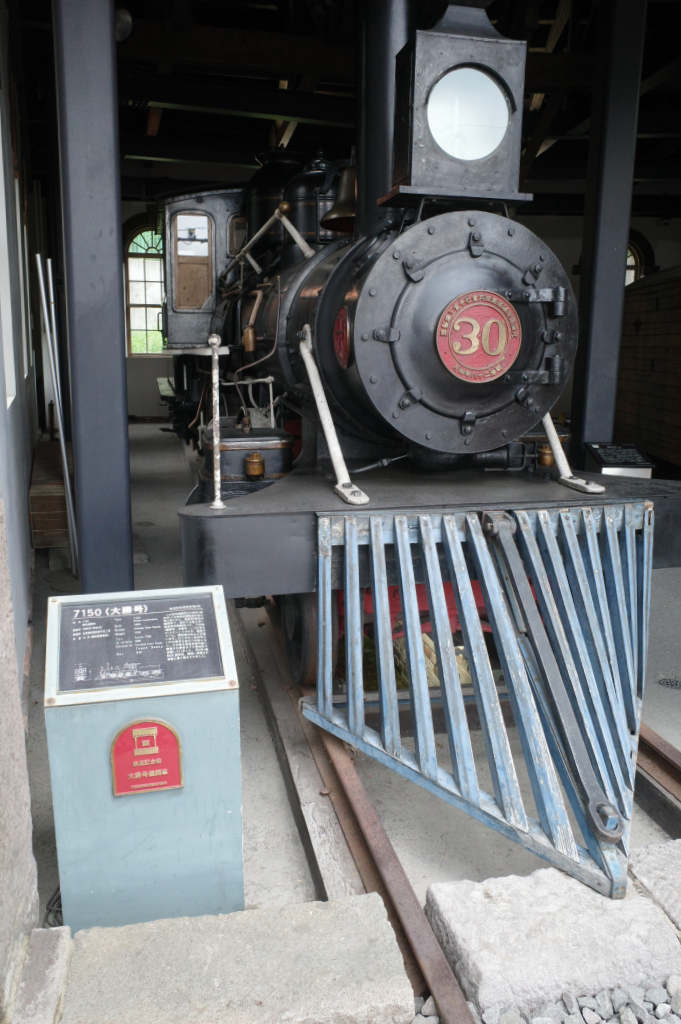

北海道炭礦鉄道が1895年(明治28年)に製造、のちに官設鉄道に編入された。官設鉄道の神戸工場で1893年(明治26年)に製造された860形に次ぐ日本における国産第2号機関車(現存する最古の国産機関車)。完成時に日本が日清戦争に勝ったことを記念して、大勝(たいしょう。機関車への標記は「大勝號」)の愛称が付されている。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%89%847150%E5%BD%A2%E8%92%B8%E6%B0%97%E6%A9%9F%E9%96%A2%E8%BB%8A

ヒゲみたいなやつを、カウキャッチャー(牛よけ)という。スノープロウかと思った。牛を掬うように受け止めて左右に跳ね飛ばす、キャッチ(掴む)ではないが通称カウキャッチャー。キャッチcatchにinterceptの意味があって、AがBに到達する前にCによってそれを防ぐという意味がintercept。

黎明期の日本の機関車はアメリカから輸入したのでカウキャッチャーがついている。現在は高速化したので傷つけずに跳ね飛ばすことは無理になり用いられていない。ゆっくり走っていた頃の付属品。

余談、テレビ番組の直前のCM枠もカウキャッチャーという。日清食品のCMのあとにサザエさんが来るなとわかるようなやつ。

キハ03 1

1956(昭和31)年東急車輌製作所製。閑散線区用の小型気動車で、バスなどの自動車の装備を流用した鉄道車両、レールバスという。バス用のディーゼルエンジンを搭載した二軸車。

北海道の鉄道は雪との戦い。

以下雪かき専用車両の展示。

第一号除雪車 幌内鉄道が1881年に制作した除雪車の復元。船みたい。左右に雪を割いていく。

続いてキ100 ラッセル車

ラッセル前頭部はくさび形

窓の丸いのは旋回窓。ぐるぐる回って吹き飛ばす仕組み。目みたいに見えて、鉄仮面、カッコイイ!

漁船の旋回窓 遠心力で水滴を吹き飛ばす。

キ100 単線用鋼製ラッセル除雪車 苗穂・大宮・浜松・土崎・郡山の各国鉄工場と、飯野産業(飯野重工業)・立山重工業において製造された。

タンカーの大手、飯野海運と内幸町にある飯野ビルは、上記飯野重工と関係がある。そもそも飯野寅吉さん(福岡県直方市出身)が1899年飯野商会を舞鶴に創立、石炭運送を始めた(飯野海運)。飯野海運は舞鶴拠点の運送会社だったのだ。1889年に舞鶴に鎮守府が置かれ舞鶴海軍工廠が出来る。戦後飯野産業が舞鶴海軍工廠の移譲を引き受け、飯野重工となる。飯野重工はタンク車(タキ)なども製造。1963年日立造船傘下となり、2002年ユニバーサル造船、2013年ジャパンマリンユナイテッドに。

ラッセル除雪車の船のような先端部が、造船所で作られたのだとおもうと私の中で符合します。

キ100 作業動画 15:40~17:30 音楽が昔の時代劇っぽくて良い。

操縦室後ろにある機械室の左右側面には大型の除雪翼があり、これを左右に展開することにより、前頭ラッセル部が掻き分けた雪をさらに線路脇に押し退けることができる。この左右除雪翼や前頭ラッセル部下端のフランジャを動作させるのは全て空気シリンダによって行われているため、機械室屋根には機関車から送られてくる圧縮空気を溜めておくエアタンクを6基備えている。

続いてジョルダン車のキ718とキ752。前面に除雪用の翼を持ち、これを左右に広げて線路の周囲の広い範囲を除雪する雪かき車で、ラッセル車より幅広く除雪できる。主として停車場や操車場などの除雪に用いられる。

ジョルダン車作業動画 17:30~18:17

キ718。

アメリカ製除雪車(ジョルダン車製)を1926年(大正15年)に輸入、それにならって1927年(昭和2年)から国産化。だからジョルダン車。

キ752 1980年頃に近代化改造された。

続いてキマロキ編成の構成要素、マックレー、ロータリーについて。

マックレー車とロータリー車の作業動画 18:17~19:30

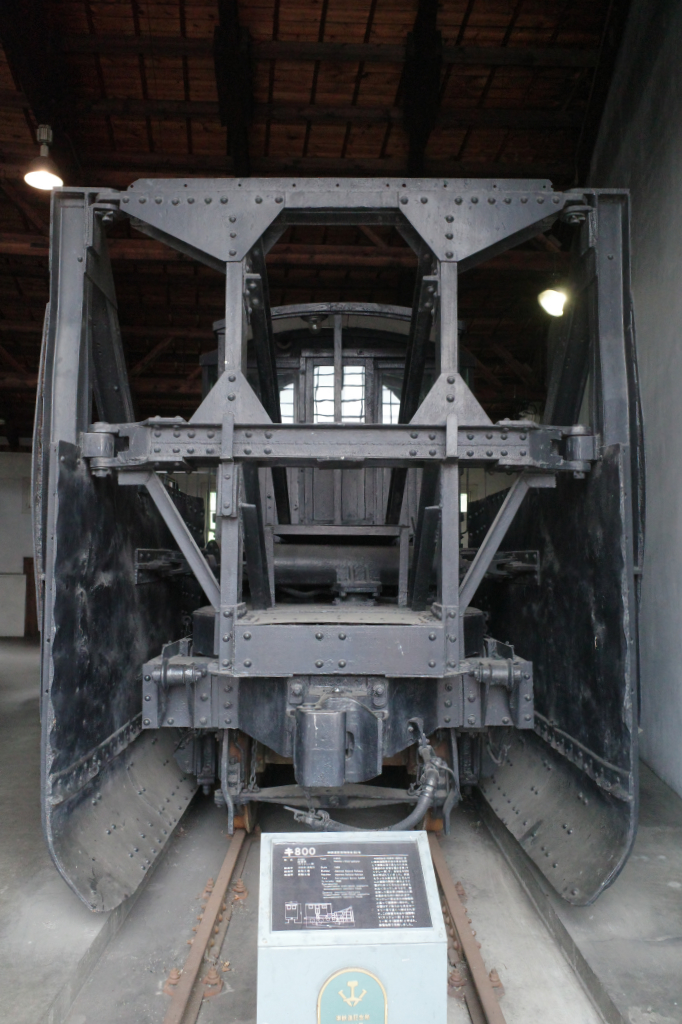

キ800 両翼が開いて、線路両側の雪を線路上に掻き寄せる仕組み、これをマックレー車という。線路の上に集めた雪を後続のロータリー車(後述のキ600)が吸い込んで、遠方に吹き飛ばす。

キマロキ構成の動画 キマ 00:18~ ロキ 00:48~01:29

進行方向←(キ)機関車 (マ)マックレー (ロ)ロータリー車 (キ)機関車

頭文字をとって、キマロキ編成。

マックレー車であつめてロータリー車で吹き飛ばす。上の動画参照。

最後にロータリー車

キ601 ロータリー車。上記マックレー車によって線路上に掻き寄せられた雪を吸い込み、更に遠くへ投雪するための雪かき車。蒸気動力式で、赤い部分から投炭。

キマロキ編成は札幌鉄道局苗穂工場の工作課長であった羽島金三郎が、欧米の除雪車を視察研究した成果として考案した。

以上です。どうぞ皆様良い週末をお過ごしください。

<その他参考にした動画>

キ100 内部と解説

DD14

コメント

北海道らしいラインナップですね。

特に除雪車の重量感、凄いです。

雪の中を進む情景を想像すると、力強いです。

無骨な姿が凄いです。

機能が先にあって形作られたものが、その形に収まっていく経過で意図しない美しさが備わります。鳥さんのカタチもその一つカモ。