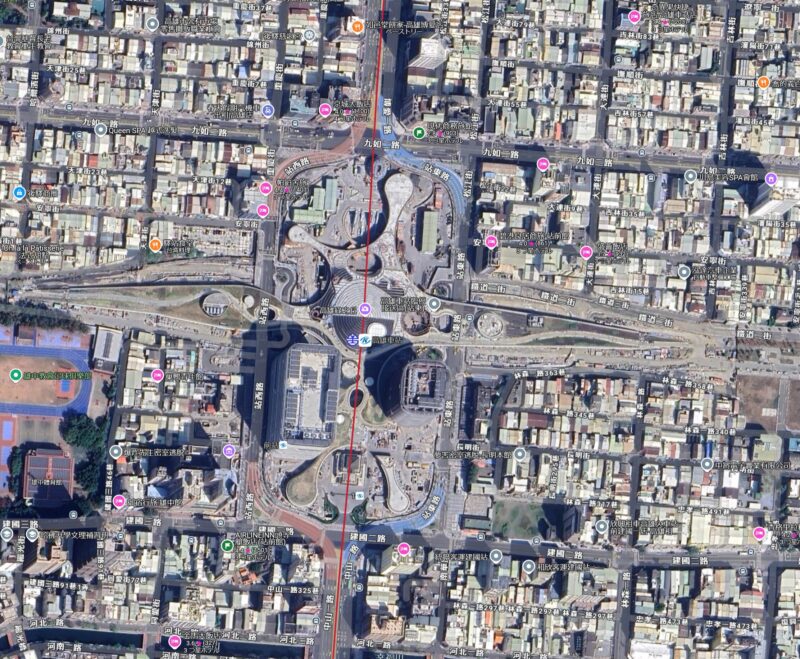

高雄駅、最近新しくなったそうで、オランダ・デルフトのメカノー社設計。まだ工事中のセクションもあり、2025年中完成予定。メカノーは台南市立図書館や高雄の芸術センターなど台湾南部の大型施設設計を手掛けている。いずれも奇抜なデザインですごくかっこいいけれど、掃除が大変そうと老婆心ながら思いました。一方で古い日本統治時代の駅舎も保存してあり新旧入り交じってます。

高雄駅は道路の立体交差も兼ねていて、複雑な造りです。

高雄駅から在来線(台湾鉄道)に乗り左營駅下車、徒歩で蓮池潭(れんちたん)へ。高雄駅で特急に乗り間違えそうになり駅員に「コレジャナイヨ」と教えられた。

左營駅を降りて歩く。ガジュマルがあちこちに、さすが熱帯モンスーン気候。モンスーン言いたいだけです。気根を多数伸ばした姿が雨降りのようなので、レインツリー(雨の木)の異名がガジュマルにあります。

1984年 – 1995年頃の日本のバブル時代を支えたトヨタダイナ5代目。古参兵のようで貫禄たっぷり。マイク・タイソンがCMをしていました。

写真を撮られるとき、台湾人は必ずポーズを取る。両手を無意味に拡げて白鳥みたいになったり。なにか文化的背景があるのか、性格がただ明るいだけなのか。日本の観光地でカメラを台湾人から渡されたときのこと、その台湾人カップルが二人でアーチを作ったり様々なポーズを次々にやりくさりやがって、こっちは可笑しくて可笑しくてカメラを持つ手が震えたことがあった。直立不動で写真に収まるということを彼らはなぜ出来ない、いや、文化的禁忌なのかもしれない。面白い台湾人、いい加減にしろ(笑)。

既視感・・くまモンのパチモンではなく、高雄の公式キャラ「がおしょんしょん」です。こやつも手を拡げてる。台湾にはタイワンツキノワグマがいて特徴の胸の白いV模様がくまモンとは異なります。熊本市と高雄市とは友好協定を結んでいて、TSMC(台湾の半導体企業)も熊本に来ました。高雄市の公式キャラクター高雄熊(がおしょんしょん)は、くまモンとコラボもしています。一番大きな相違点はパンツを穿いていることでしょうか。

左が高雄熊(がおしょんしょん)右、くまモン

龍虎塔、灯籠の中に黒い鳥が営巣しているようで、でたり入ったりしていました。塔に登ると運気が上がるらしい。ところが、シャッター降りて閉店してた。ガーン・・(´・ω・`)。

もう少し歩くと春秋閣が見えてきました。

台湾人は好きなのですが、台湾人のアート感覚がよくわかんないです。一体ナンデスか?これ?龍に乗った観音様、白衣を纏っている。騎龍観音、龍上観音というそうで龍に乗って衆生を助けに雲の合間から龍の背に乗って降りて来てくれてる場面なのだそう。徳利はおさけではなく、水をくれてる様子。右手には柳を持っています。

東京国立近代美術館蔵、原田直次郎が描いた「騎竜観音」。同じモチーフです。日本各地に観音を祀る寺社があり、これは護国寺から寄贈されたもの。

なんで柳もってるの?調べていると、柳で水を撒いてそれを受けると効果があるらしい。楊柳観音という病苦からの救済を使命とする観音(三十三観音のひとつ)がいるようでこれか。楊柳観音は別名薬王菩薩という。要するに癒やしの観音様。

死に水を取る、葉っぱに水をつけて口を濡らす所作、元々は蘇生のためだったものが別れの儀式に変わった。このこととつながるかもしれない。

そして、謎のこれ。

これがわからず、万策尽きて禁じ手のChat GPTに写真でたずねたら、善財童子と判明。観音様の従者とのこと。「関聖帝君が夢に現れて、龍に乗って現れる観音菩薩に参拝すべしと告げた」という当地の伝説を表現したもの。

善財童子?どう見てもオッサン顔やんけ、とツッコミでたずねたら

善財童子、歳をとっても学ぶ人という意味合いか。善財童子はインドで生まれた子ども、文殊菩薩の勧めで53人の仏教の師匠(この人のことを「善知識」という)を訪ね歩いて最後に出会った普賢菩薩のところで悟りを開いた。菩薩行の理想者として描かれる。なるほど、顔が老けるわけだ。老け顔の子どもというより脳が若い、学ぶ意欲が衰えない大人みたいな感じか。

日本みたいに餌やりへの風当たりはそれほど厳しくないようで、高雄人がパンくずやら持ってきて盛大にぶちまけていました。蓮池潭の鳥も厚かましいぐらい寄ってきます。見ていてとても面白いです。

蓮池潭から最寄りのバス停まで歩きます。グーグル先生に導かれるまま路地裏のラビリンスへ。郊外の路地、雰囲気は最高。現地人とすれ違ってときめくオッサン。

日本人珍しいニャア!

高雄の路線バスにチャレンジ、交通系ICカードが共通で使えます。降りる場所はグーグルマップと引き比べながら確認します。必要なのは最初の勇気だけ、非常に便利と感じました。

押しボタンが昔の戦隊ヒーローの顔タイプで懐かしいです。

三鳳宮さんほうきゅう。哪吒(なた)が主神として祀られる。哪吒は道教で崇められている護法神で子供の姿をしている。毘沙門天の三男で哪吒三太子とも呼ばれる。財宝神クベーラ(≒毘沙門天)の息子がナラクーバラ、これが転じ哪吒(なた)。ナタクが誤読とされるが元をたどるとナラクーベラなのでナタクが案外近いようにも感じる。他に尊称として、太子爺、太子元帥、羅車太子、中壇元帥、哪吒天王や哪吒天尊などとも呼ばれる。見た目は若く描かれる。修行してないからか。

例示として三鳳宮中壇元帥像。

台湾中部の苗栗清天宮中壇元帥の画像。こっちもツルンとしていて、茹でたそら豆みたいで若い。レッツゴー三匹のジュンみたいだ。

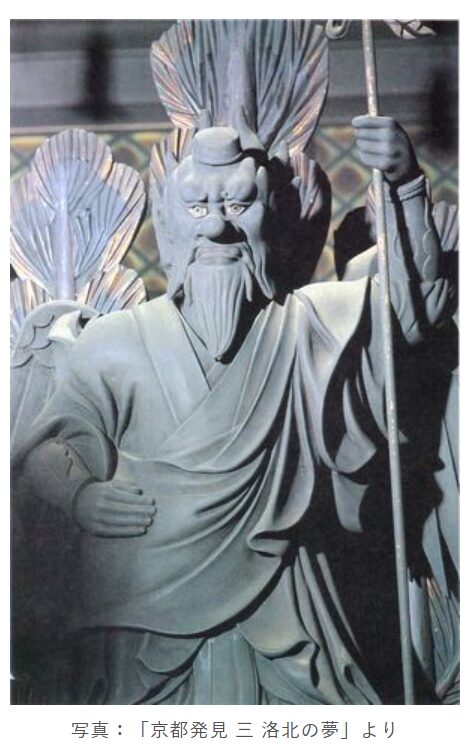

日本の毘沙門天信仰は京都の鞍馬寺からで鑑真の高弟鑑禎が始めた。牛若丸が修行したところで鞍馬天狗と呼ばれる話の舞台。で、鞍馬寺の魔王尊像。

魔王尊像(鞍馬寺)。16歳とされ、こちらも老けてみえます。鞍馬寺の本尊は、毘沙門天、千手観世音、そしてサナート・クマラ(永遠の若者の意味)と称する護法魔王尊の一体となるもの。護法魔王尊の衣装、天狗っぽいです。

結論

・道教の童子は老けている(精神年齢が高そう)

・鞍馬寺の魔王尊像も老けている(精神年齢が高そう)

・毘沙門天の三男である哪吒三太子(別名中壇元帥)は若く見え、レッツゴー三匹のじゅんによく似ている。

お読みいただきありがとうございます。

コメント