高雄の続きです。

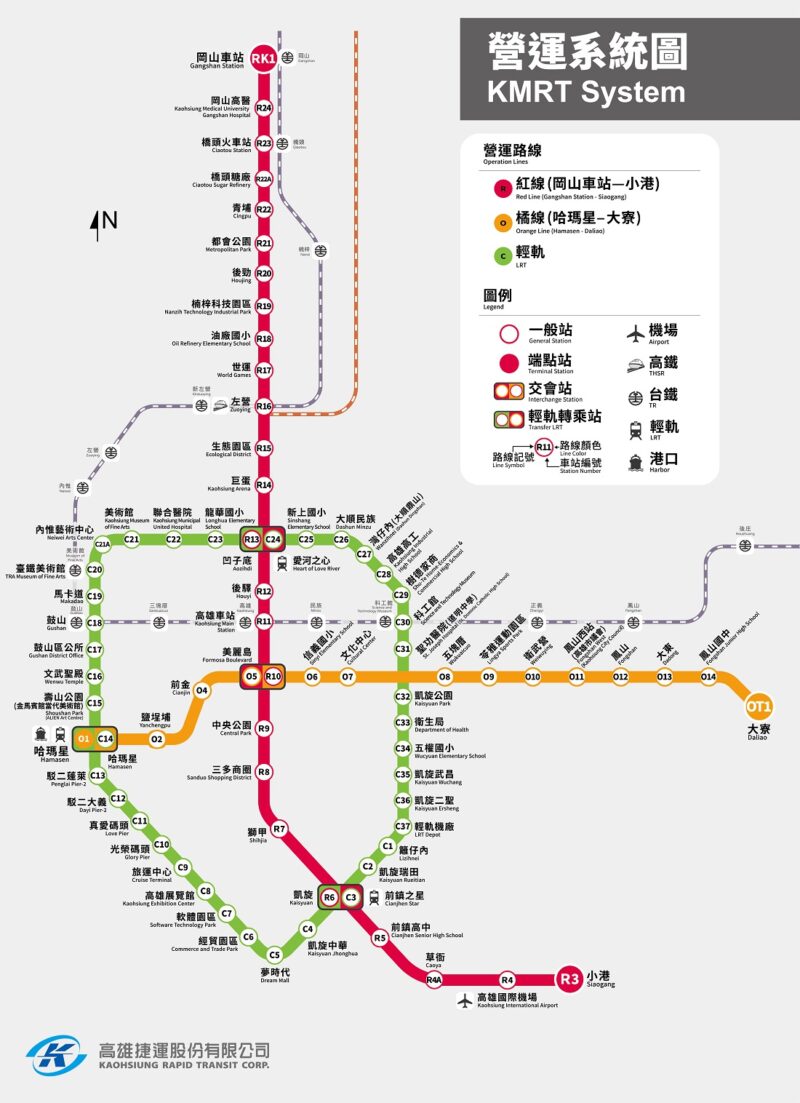

レッドライン、「越えてはならない一線」を連想しました。路線が色分けされていて、オレンジ色は柑橘の「橘線」。橘線終着駅のハマセン駅(哈瑪星駅)へ向かいます。高雄の港があり、かつて台鉄の高雄港駅がありました。下図、左端、「哈瑪星」ハマセン。

台鉄の高雄港駅は廃止され、敷地は再利用されています。

DL-1101の上に台鉄のマーク。かつて貨物(バナナとか砂糖とか)を牽引していた機関車で、現在観光客を乗せて土日「哈瑪星号 はませんごう」として浜線の保存区間を走っています。動態保存されているんですね。ライトレールと並走する区間もあります。

日本統治時代、高雄港駅は高雄駅として開設され、高雄駅が中心部に移転したあと高雄港駅となりました。門司港駅がもともと門司駅であったのと似た経緯。門司港駅もレトロな体験ができる観光地として活用されていますが、その点も似ています。門司港駅は門司駅として1891年開設、一方高雄港駅は1900年に開設された打狗停車場が最初、開設年代もまた、ほぼ同じです。

港に向かう貨物線を「浜線」と呼び、それが哈瑪星駅(はません駅)の語源です。高雄港への臨港線は1995年に廃止されました。

客貨車表記文字が日本のそれとそっくりで小躍り。PCのフォントこれにしたいぐらいこのフォントが好きです。

<参考>千秋式臺鐵客貨車標記文字というフォントのサイトがありました。

高雄港駅から桟橋に向かう鉄路。倉庫が見え、その向こう側は海です。バナナや砂糖がこの鉄路の上を運ばれて日本へ。

桟橋に設置された倉庫跡は土産物店になっています。

棧貳庫は砂糖を貯蔵するために使われたそうです。1914年に建てられたレンガ造りの倉庫。

チラ見せしているのか剥がれたのかはわかりませんが、鮮やかなレンガ色のお肌がはだけてお色気満点。

この桟橋からバナナや砂糖が輸出されたんですね。右手に黄色の浮きドックが見えます。中央に見えるのは軍艦?

旧高雄港をリノベしてオブジェとか塑像などが配置され、現代美術風の空間づくりになっています。駁二芸術特区の「駁二」(ばくに)は、高雄港第二フィーダー埠頭(第二号接駁碼頭)の略称。接駁(せつばく)は艀で客貨を運ぶことを示す中国語。

再び棧貳庫へ。

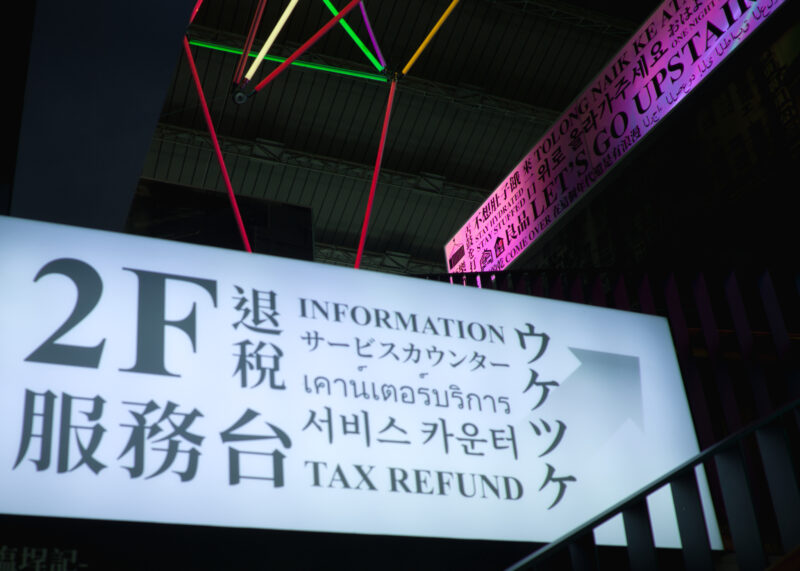

おっと、横浜のどこぞのチョン・・のような色あい。上階でいかがわしいことがなされていないかチェックです。そんなことを考えている私には、ウケツケが、ウツケに見えてしまいました。私の大好きな誤字看板は往時に比べ減った気がします。マシサーヅ(マッサージ)うニドりールーム(ランドリールーム)とかの。上階に変なお店はありませんよ!

食べるの文字が貪食のドンに見えてしまった。貪り食う。

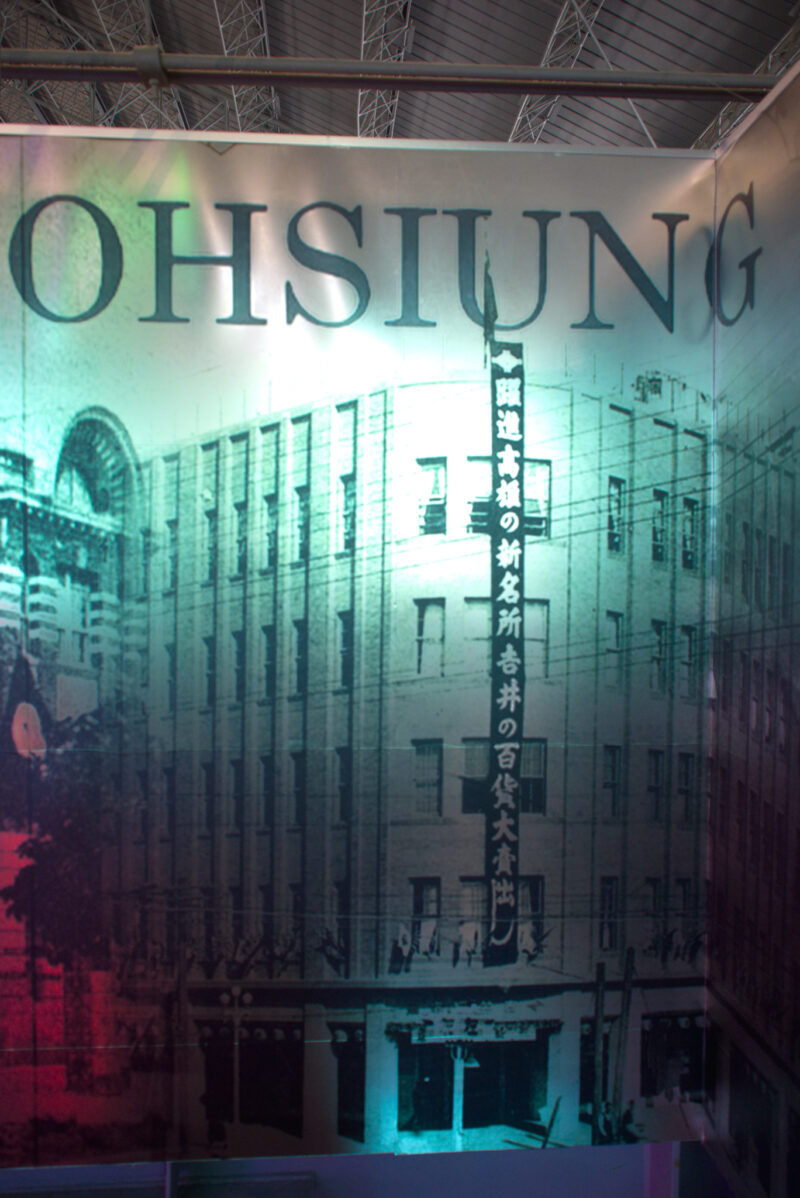

日本の百貨店が高雄には3つあったそうです。

24節気の名前がついたビール。

高雄港を後にして、哈瑪星駅へ向かいます。街路樹の植物が違います、南国。気温28度。気候区分では、台北は亜熱帯気候、高雄は熱帯モンスーン気候です。さすがモンスーンって言うだけあります。だって、モンスーンですもん、モンスーン。モンスーンって言ってみたいだけですが。高雄と台北とは360kmぐらい離れていて新幹線を降りた瞬間からモワッと暑かったです。

お寄りいただきありがとうございます。

コメント