高雄の人々が行列を成す鴨料理のお店です。来てみてわかったのは肩ひじ張らない庶民的なお店であること。長蛇に驚きましたが20分待って入れ、コスパも良かったです。ただ注文が中国語の口頭、難しいのでメモ用紙に次のように書いて手渡しました。鴨心肝湯を鴨心血湯と間違って書いてしまい、そんなのはない、と店員と一悶着やり取りし、冷や汗をかきました。

「鴨下水湯、鴨心肝湯、鴨肉冬粉、清菜、1/2切盤、内用」(意味 鶏モツスープ、心臓とレバーのスープ、春雨スープ、青菜、鴨肉の切り身、持ち帰り)

着丼してわかったのは、スープが一緒で具の違い、つまり同じ味の丼スープが3つ出てきてズッコケました。完食は行儀が良くなくても、残すのは勿体ないので完食。とても美味しかったものの、途中でなにか入れて味変しても良かったか。

さて、下水湯という字面に面食らいます。シャーシュイタン、下水が鶏のモツの意味であるとわかっても臭うんじゃないかとかあらぬ想像をしてしまう。オリジナルの台湾語では「下水」を「hē-suí」や「hǎ-suí」と発音。ゲスイ(日本語)ではないしシアシュイ(台湾華語)でもなく、ヘースイ、ハースイと台湾語では読みます。

台湾語と台湾華語とは異なります。台湾華語は大陸から来た国民党が台湾人に使わせた北京語、これが使いにくいので台湾人が台湾の言葉を入れてアレンジした変形北京語が台湾華語。元々存在した台湾語は中国の福建省南部に起源を持つ閩南語(びんなんご)を基に、先住の福建人が台湾で独自に進化させた台湾語で、いわば台湾の閩南語。中国南部、高雄、台南などではご高齢の方を中心に閩南語話者が多いものの台湾華語に置き換えられつつあるようです。閩南語の「下」の発音が「ヘ」または「ハ」であることは→のサイトで確認できます。→https://ja.forvo.com

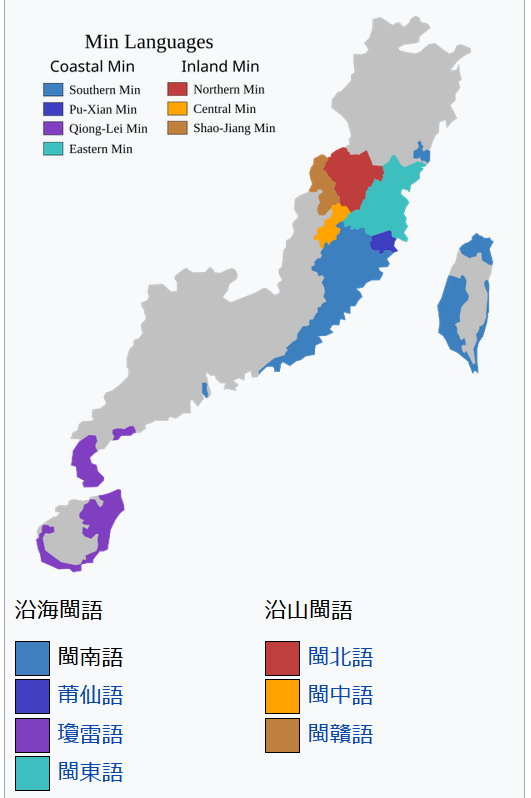

さて、下図閩南語話者の分布です。台湾沿岸部と対岸に分布。ここでは下水をヘースイとよむのだろう。

日本語の「下手」の音がヘタで、「下」を「へ」とよませる場合が日本語にもあることに気づきました。

「方言周囲論」または「周辺保持論」というのがあります。言語圏の周縁部に古語が残る傾向のこと。閩南語は中国大陸周縁部の言語で中古中国語の名残を強く残します。日本語でも近畿から遠い九州方言に鎌倉時代の発音や語彙を残します。陸の孤島に古い文化が吹き溜まることはよくあることです。対して北方の中国語では「下」は「シア」へと変わっていきました。日本の漢字発音は唐代(奈良平安のころ)に中古中国語の発音が伝わったとされ、中古中国語の影響を残す閩南語の発音と日本語とでは類似が見られます。「忘れられたシルクロードの痕跡(下記リンク)」に閩南語と日本語の類似例が示されています。以下はwikipediaの閩南語の解説より引用。

例えば、「世界」(sè-kài)、「国家」(kok-ka)、「了解」(liáu-kái)、「健康」(kiān-khong)、「感謝」(kám-siā)などの発音は現代日本語と似て聞こえる。(wikipedia 閩南語より引用)

台南のユーチューバー(台南妹仔教你講台語)をリスニングしていると、リョウカイ、ニッポンなどと聞き取れます。

「下」の日本語発音が「ゲ」「カ」などと比べ「下手」の「ヘ」だけ異質で、もしかしたら中古中国語の発音、南方方言の影響だろうか(仮説)。ただし手「て、た」は明らかに和語です。

ああ、脱線してしまった。鴨肉珍とても美味しかったです!!お寄りいただきありがとうございます。

<地図>

<参考>

忘れられたシルクロードの痕跡 閩南語と日本語の繋がり 商 鍾嵐 https://st.agnes.repo.nii.ac.jp/record/2317/files/17%E5%8F%B7_11_%E5%95%86%E6%A7%98.pdf

日本語の漢音・呉音と台湾語の読書音・俗音 中澤信幸 https://www-hs.yamagata-u.ac.jp/wp-content/uploads/2017/10/kiyou09_04.pdf

コメント

こういったお店に行ってみたいとは思うものの、記事から推測すると、台湾語しか通じないんですよね…(^-^;

心臓とレバーのスープ、挑戦してみたいです(*^^)v

基本的に台湾人は日本人にフレンドリーなので、

親切に助けてくれますよ。

紙に書いて渡せばOKです!

量は想定外に多かったです。

日頃鴨を食べないので1年分食べたと思います。