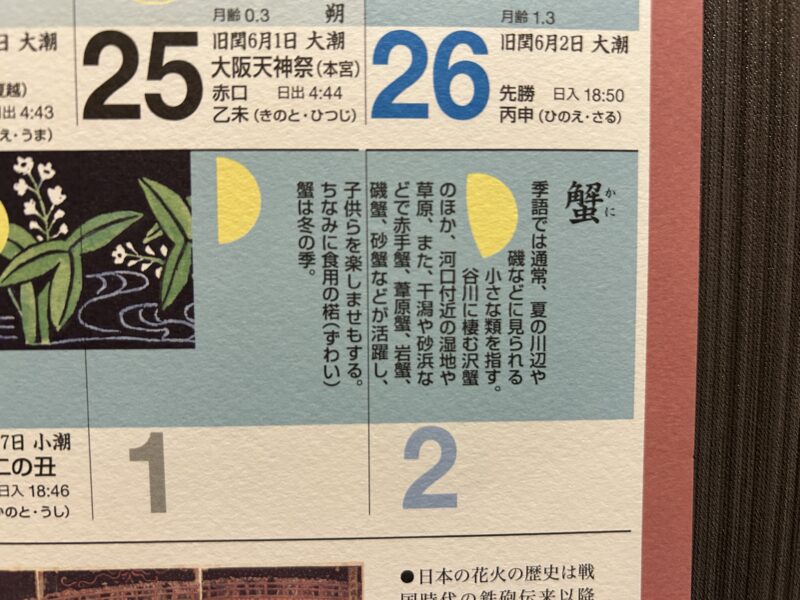

カレンダーにずわい蟹のことを「楉蟹」と書いてあった。

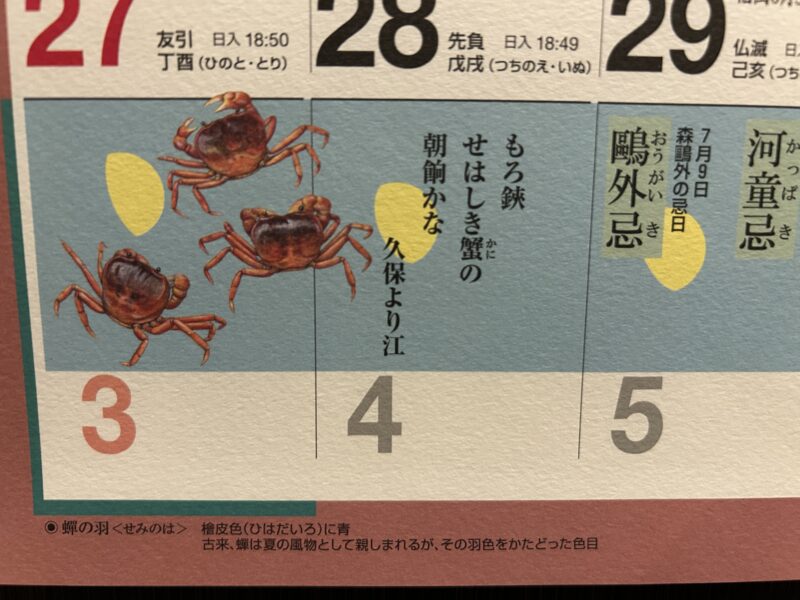

蟹の季語は通常川辺の蟹で「夏」を指すが、楉蟹(ずわいがに)は冬を指す。

ずわい蟹の「ずわい」、木偏に若い「楉」の漢字があててある。

楉榴(じゃくりゅう)は、ざくろのことで、楉だけでもざくろを指す。一般に柘榴と漢字をあてる。ざくろという音があって、そこに楉(じゃく)または石「しゃく」を当てたか?

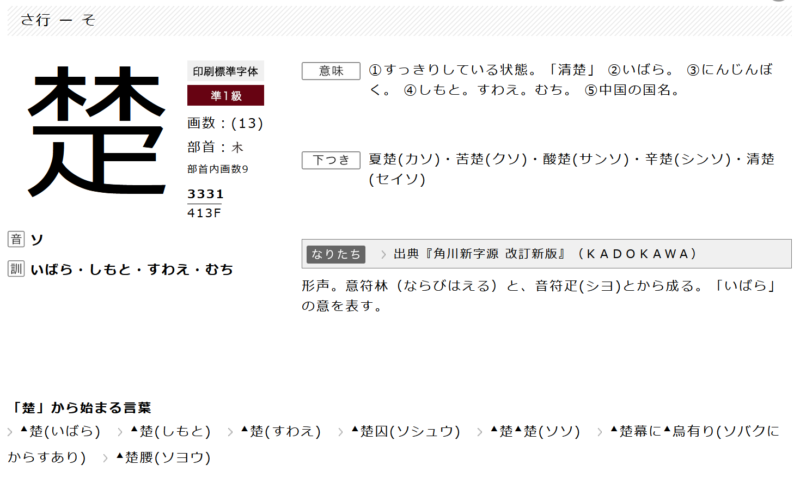

ともあれ、ざくろとずわい蟹とは関係がない。楉には「しもと」、「すわえ」の訓読みがある。こちらに若枝の意味があり、ズワイガニが枝のようである様相と関係がある。

「しもと」とは・・・細長くのびた木の枝のこと

「すわえ」とは・・・枝や幹から真っすぐ伸びた「若い枝」、またはそれで作ったムチのこと。

→ズワイガニが枝っぽいから「すわえカニ」→ずわい蟹

「すわえ」は「楚」とも書く。したがってズワイガニを楚蟹ともかく。

「楚」いばらは「林」+「疋(あるく)」、から。この「林」がイバラを表している。イバラの道を歩く漢字、いや、感じ。

「楚」はニンジンボクという植物をも表し、その花がとても小さくて紫で清らかで美しいことから「清楚な」ができた。「清く若い枝のような」ではない。ニンジンボクの花のような、というのが清楚だというのだが、これ、清楚?。セイヨウニンジンボクは放って置くと巨大化するらしい。若いときに清楚だったのが、あれから30年・・・(きみまろ)。

「楚」の国名はイバラの生い茂る地方という意味だ。

基礎とか定礎の「礎」はどういう字源だろう。調べても解説がない。

礎、いしずえ。「石」(いし)+「楚」(すわえ)、、、、石でできた若い枝では意味が通らないし、石でできたムチでも意味が通らない。いしずえとは土台の石のことだ。どうして礎の部首に楚が含まれるのか。

「しもと」の読みをする他の漢字「笞」がある。人や動物ぶつための竹の棒を「笞」は指す。苔(こけ)は草かんむりで、笞(しもと)はたけかんむりである。笞(しもと)が叩く用途の意味合いが強い。笞罪(ちざい)は律令制での鞭打ち刑をさし、大宝律令にも存在する。

「笞」という漢字に「台」という部首があり、礎石に繋がるのかどうか。もしそうなら「石」へん+「笞」つくり、にするはずだがそうしなかった。笞(しもと)は単独でムチとも読む。現代、鞭という漢字に偏重しており、忘れられている。

脱線するが、昼神温泉で「石苔亭いしだ」という宿に泊まった、「せきたいてい」と読む。苔むした石。笞(むち、しもと)ではなく、苔(こけ)である、見た目がよく似て紛らわしい。

<参考>

wikipedia セイヨウニンジンボク

漢字の音符 楚の項

コメント