本気で体温を下げるには体表近くを走行する動脈部位を冷やすべきですが、なぜおでこを冷却するのか。病院では鼠径や腋窩、頸部など太い動脈の走行部位にアイスノンをあてます。しかし、おでこにも意味があるのです、ただし呪術的な意味合いが。。それも我が国特有の。それはハチマキにもつながり古代まで遡れます。

昨今は発熱は合目的的であり放っておいたほうが治癒が早いから「熱を下げる必要がない」に変わってきています。おでこに貼る冷えピタや熱冷まシートなど、冷却性の低い商品に、疑念を持っていましたが「おでこに手当する」のはハチマキにもつながる由緒正しき我が国の文化であると結論づけました。

ドラマのステレオタイプ、臥床し、おでこに絞ったタオルをのせればたしかに立派な病人のできあがりです。これがどうも日本だけのようです。

江戸時代にどうかというと、歌舞伎が参考になります。

病気平癒を目的に病鉢巻(やまいはちまき)をおでこに昔は巻きました。こめかみに結び目を作った紫の鉢巻を病人に施した場面が時代劇に出てきます。これはエドムラサキ(江戸紫)という薬効植物で染めた鉢巻で、時代劇や歌舞伎でも病人の記号として使われます。エドムラサキといえば桃屋の「ごはんですよ」しか知らなかったけれど、語源は染め物用の植物「ムラサキ」に由来します。おでこになんかするとなんかに効くのです!

ムラサキという植物↓ 武蔵野でとれるのがエドムラサキ。その根っこが紫、紫根という。

ムラサキの語源は「群れて咲く」つまり「群ら咲き」に由来します。古くからその根を紫色染料として用いました。

歌舞伎の”身体が健康な”はずの助六がなぜか紫色の鉢巻をわざわざしていますが、江戸の芝居町や吉原で豪遊した侠客の大口屋暁雨の好みで江戸紫に染め直したそうです。無法で非常識で義侠心にあつい傾奇者の、人並みではないという意味での”精神が不健康”な感じと見れば納得。歌舞伎ファンのひとごめんなちゃい。

魏志倭人伝に「男子は皆露紹し、木綿を以て頭に招け」の記述があるくらい日本の古い習慣であるハチマキ。

倭の風俗は折目正しくきちんとしており、男子はみな冠をかぶらず、木綿の布で頭をまき、衣は幅広い布をただ結び束ねるだけで、繕うことはない。婦人はお下げや髷を結ったりして、衣は単衣のようにし、真中に穴をあけて頭を通して着るだけである。

https://www.yoshinogari.jp/ym/topics/ より引用

鉢巻は古より軍装の一部として、精神統一や気合を入れるために利用されてきました。運動会の応援団、新選組、特攻隊、などなど。

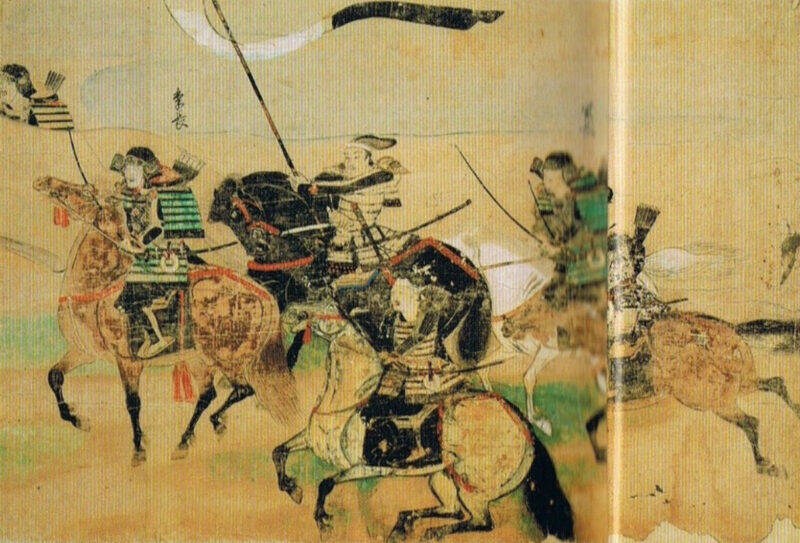

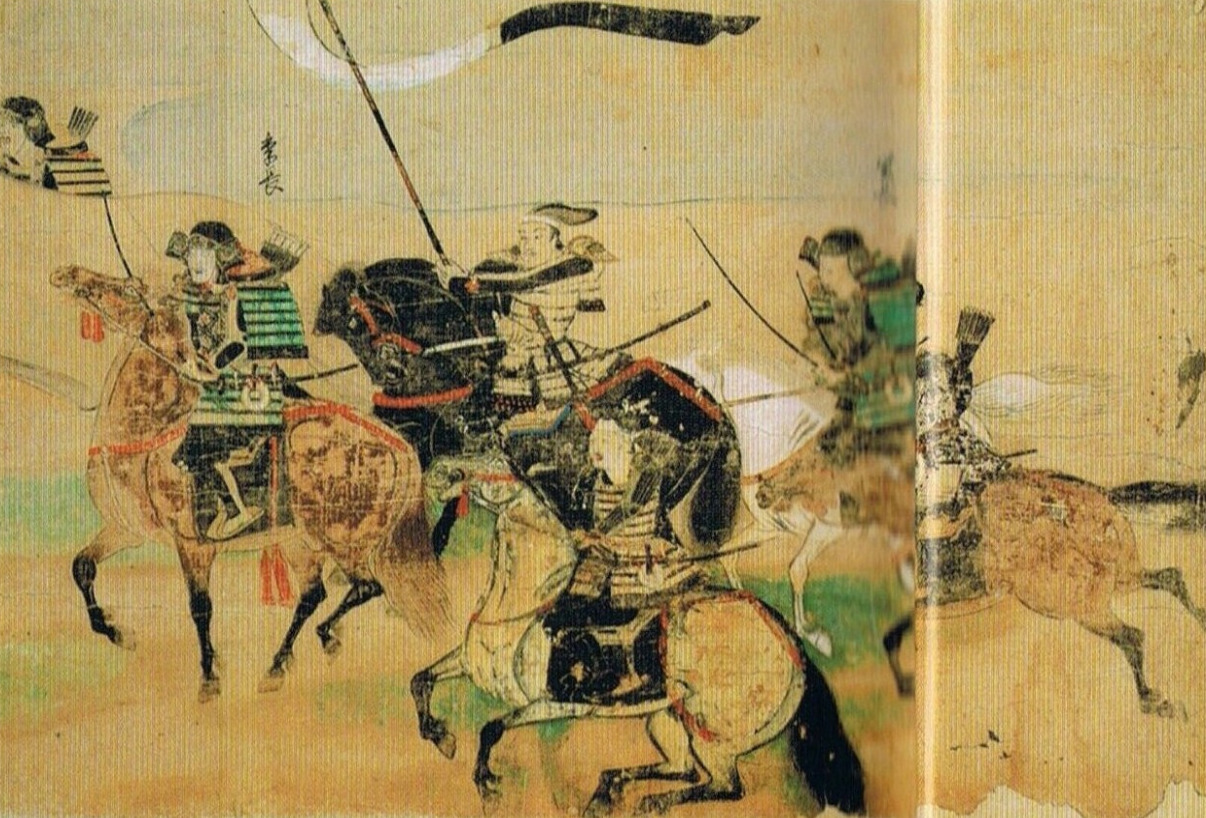

蒙古来襲絵詞↓ 烏帽子の上から鉢巻しています。

おでこになにか貼る、巻く、というのは外国にもあるだろうか?管見の限り日本独特の文化のようです。と思ったら。。。

お!もしや日本のサムライ。。

え??(´・ω・`)???100%JESUS??????

Take home message

おでこに手当すると気合が入る!病気も治る!(日本ではそう信じられている)

ラグビーの応援に来られた外国人が鉢巻をしていました。日本の文化で遊んでくれる外国人を見るととても嬉しいです。皆さんとても似合ってます!またおいでください!

<参考にしたサイト>

コメント