畳はすでに畳まれている。畳の構造に就いて。畳語という用語を調べていたら畳の構造に行き着いた。

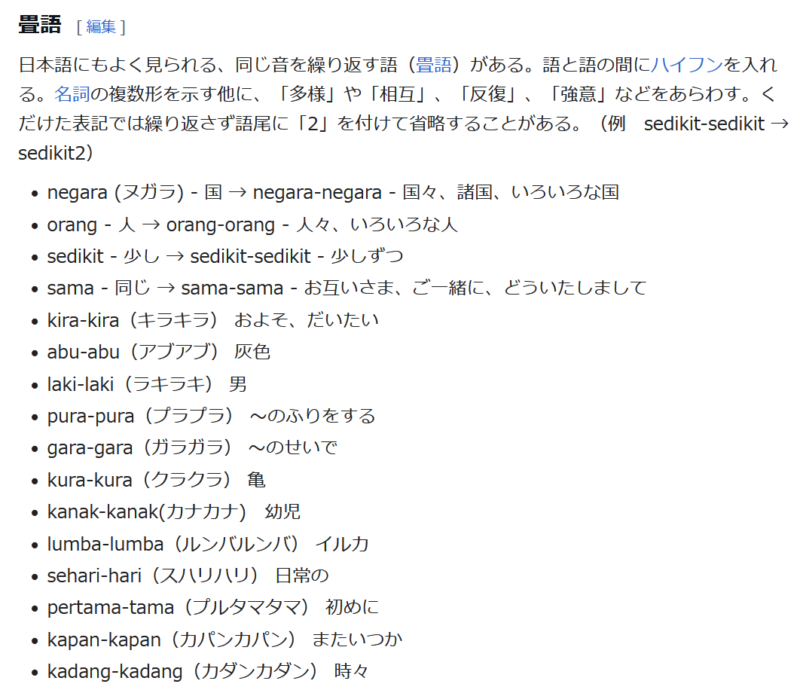

インドネシア語を勉強していたら「畳語」という用語が出てきた。畳語とは同一の単語を重ねて一語とするもの。日本語の「ガタガタ」「ながながと」なども畳語。オノマトペや幼児語「おめめ」なども畳語。

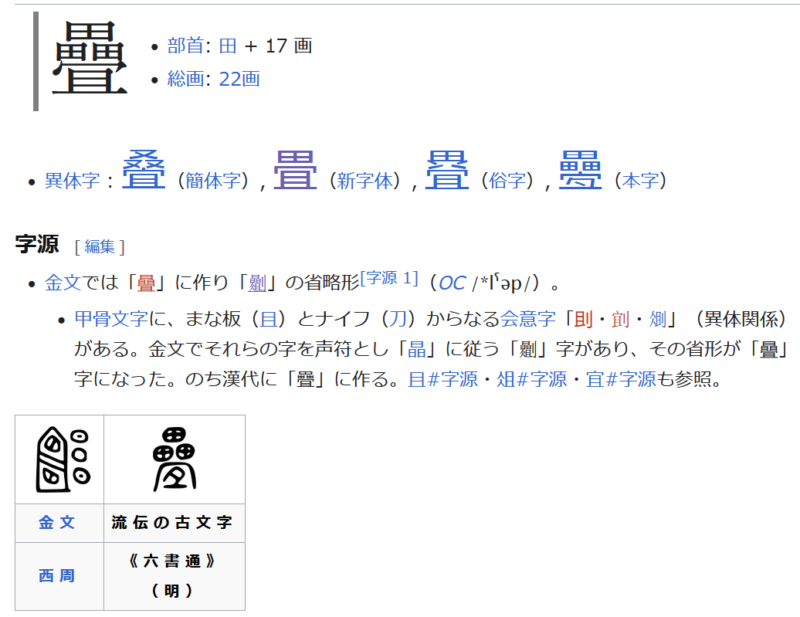

畳語という用語になぜタタミをつかうのだ?

衣服をたたむ、これを畳むと書く。畳むという言葉は重ねるという意味をもつ。和室の畳自体は畳めない。タタミと呼ぶ理由は、そもそもゴザや筵を重ねて畳ができたから、つまり、厚く重ねたゴザが畳。次第に厚くなり、畳んで作った構造が忘れられて固有の「畳」を指すことばに。畳んだ分厚いゴザつまり畳は貴族が使い始めた。

日本語の「畳み掛ける」は相手に余裕を与えず繰り返し、まくし立てること。畳むからきていて、重ねて言うこと。畳をその人にぶん投げて掛けるわけではない。

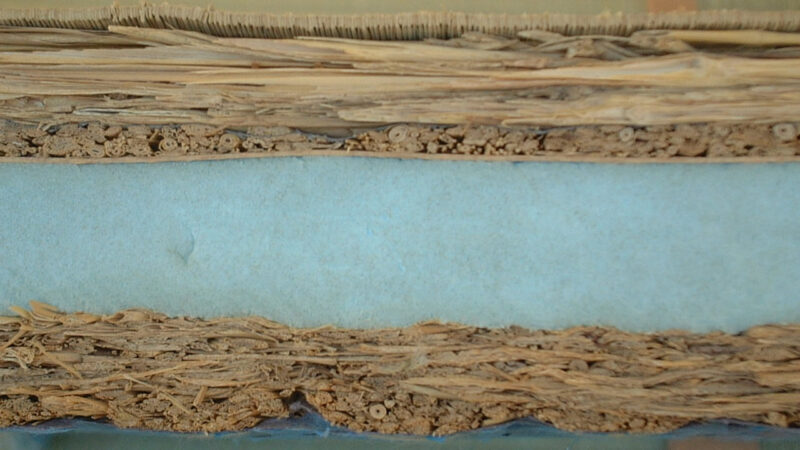

畳の断面図、ポリスチレンフォームがサンドイッチされたスタイロ畳というやつ。たまごサンドみたい。もともとスポンジ部分には圧縮ワラが挟まれていたが、工業製品で代替されている。ミルフィーユみたいに上から下までみっちり重なった構造を想像していた。ちなみにミルフィーユは千の葉っぱ(千葉県はミルフィーユ県)

さて、私は間違いに気づいた。

想像していた畳の断面図は下図のミルクレープのような重層構造。私がミルフィーユと思っていたのは「ミルクレープ」であった。「畳まれたムシロ」は下図、ミルクレープのようにミッシリとゴザが折り重なっていると思っていた。これをカサブタを剥がすように一枚一枚剥がしながら食べる悪趣味が私にはあるがそんなことはどうでも良い。

いわゆるミルフィーユケーキは下図。こちらは実際の畳の断面図に近い。

下図、1.3段はパイ生地で作られており、パイ自体が幾重にもなっており、焼けたパイが踏みしめた千の葉っぱのようだから、パイ自体がミルフィーユという名前の由来のようだ。真ん中のグニュグニュが美味しそう。

お寄りいただきありがとうございます。

コメント

今回ネタは畳ですね!ゴザをたたみ重ねたモノが畳の語源とルーツなワケですね。インドネシアの畳語は興味深いです。昔、年に1度の大掃除で畳を上げて床下に消毒剤を撒いた記憶があります。その時の畳はやたらと重く、子供時代の私では持ち上げるのがやっとでした。今は中身がポリのスポンジのようなもので軽いですよね。と言って自分で持ち上げる機会はありません(笑)間取りから畳が消えたマンションも多いですが、新しい畳の匂いは好きです。

畳を持ち上げて薬撒いたりは私にも懐かしい風景です。

女房と畳は新しい方が良いと言いますが畳は大事に使えば15年とか持つようですよ。

子供の頃備後地方に住んでいましたが畳表の産地で備後オモテというブランドがあったと記憶しています。

確かに畳のある住宅は減りました。ダニがわいたり大変な場合があるからかな。

それでも畳のある生活に憧れます。

できれば病院のベッドではなく、自宅の畳の上で往生したいです。