これ、なんだかおわかりだろうか。食べ物である。コウモリが飛んでいるような形態↑。台南で泊まったホテルのシーツに並べた。

大きさのヒント。メガネと比べてください、結構大きい。

ヒント、◯◯クイという渡り鳥、ミツ◯◯財閥、◯◯餅、忍者の撒き◯◯、、、

そう、正解です、菱です。当たった方には台湾旅行をプレ。。。

下の黒いヤツにも似ている。

角の曲がり具合の自然の造作が可愛らしい。

2025.9月中旬、賑やかな武聖夜市、老婆と若い男が二人、ベチャクチャ喋りながら辻に立って菱の実を売っていた。男が菱を握ってナイフのようなもので殻に割を入れている。一つ一つの菱の鬼がらに切れ目を入れ、割りやすくしている。透明な袋に20個ぐらい詰め日本円で500円くらいで売っていた。菱の実を食べてみたかったので躊躇なく買った。どうやって食べるのかを聞いた。角の部分を両手にぐっと把持し、エイヤッと内転させるとパカッと割れる、ゼスチャーで教えてくれた。するっと白い実が出てくる、これを食べる。クリのような大きさで、味もクリに大変似ている。ヒシの実は菱栗または沼栗とも呼ばれる、と後で知った。でんぷん質が多く含まれて渋みはない。歯の入り具合はクワイにも似ている。取り出した白い菱の実を最初こそ恐る恐る口に放り込んで食べたが、案外ホクホクしてうまい。結構お腹が膨らむので2日に分けて食べた。湯がくか蒸すかしてあり、焼き栗のような焦げ臭さはない。鬼殻の見た目は明らかにグロいが匂いもなく淡白で美味い。渡り鳥が南溟遥か天翔けて菱の実を食べに渡ってくるのもわかる。

菱にまつわるあれこれ。

Trapa jeholensis 菱の学名 トラパは敵の進行を阻止するという意味。忍者のまきびしを思い浮かべる。

菱形(ひしがた)にあたる形態が菱の実にはない。菱の中の実は勾玉を丸っこくした感じで、膨らんだカシューナッツ形、殻はバイキンマンかコウモリの形。ひし形は、菱の葉のカタチから来ているのだそうだ。あと、四面体の頂点に角が4つある四角菱というタイプもあって、忍者が使うおなじみのマキビシは四角菱。四角菱が菱形の由来という記載もあったが、四面体の投影図は三角になり、菱形にはならない気もする。

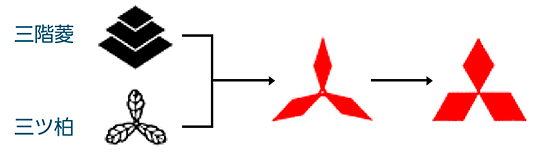

三菱の社章は、菱の葉を3枚重ねた岩崎家の家紋三階菱と、土佐藩主山内家の三つ柏とが合わさってMITSUBISHIの社章になった。三菱電機HPより引用

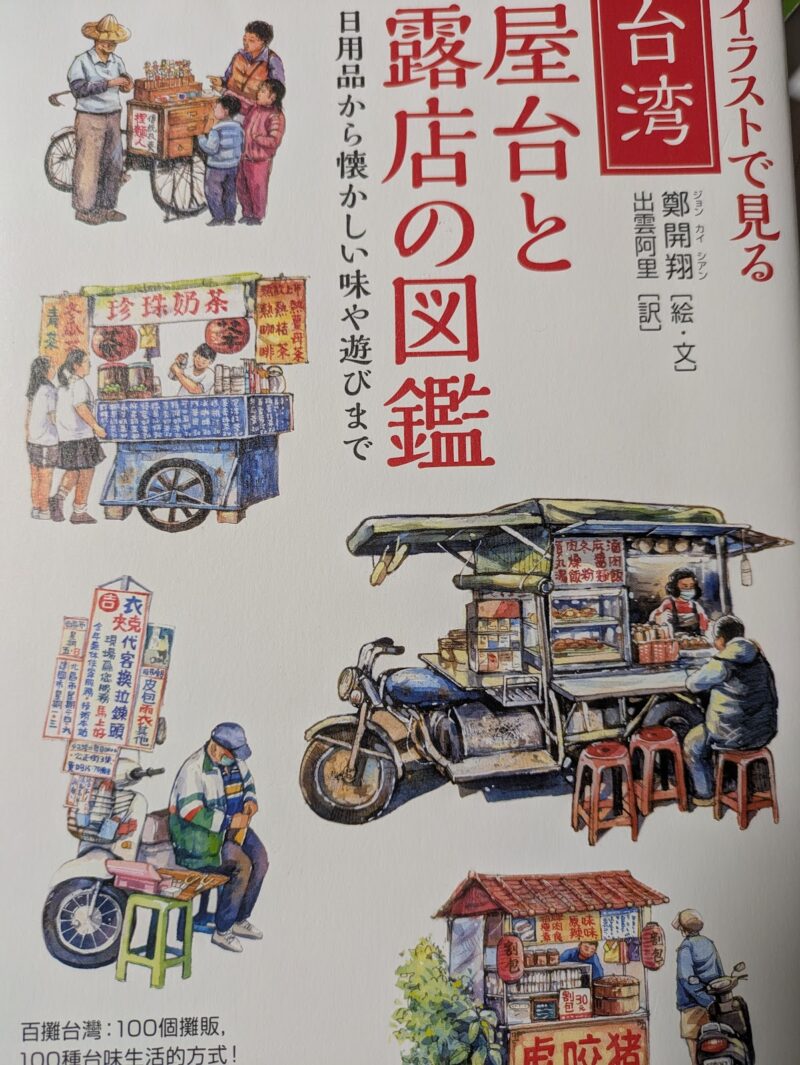

下の本を読んでいたので、夜市で菱の実に気がついた。

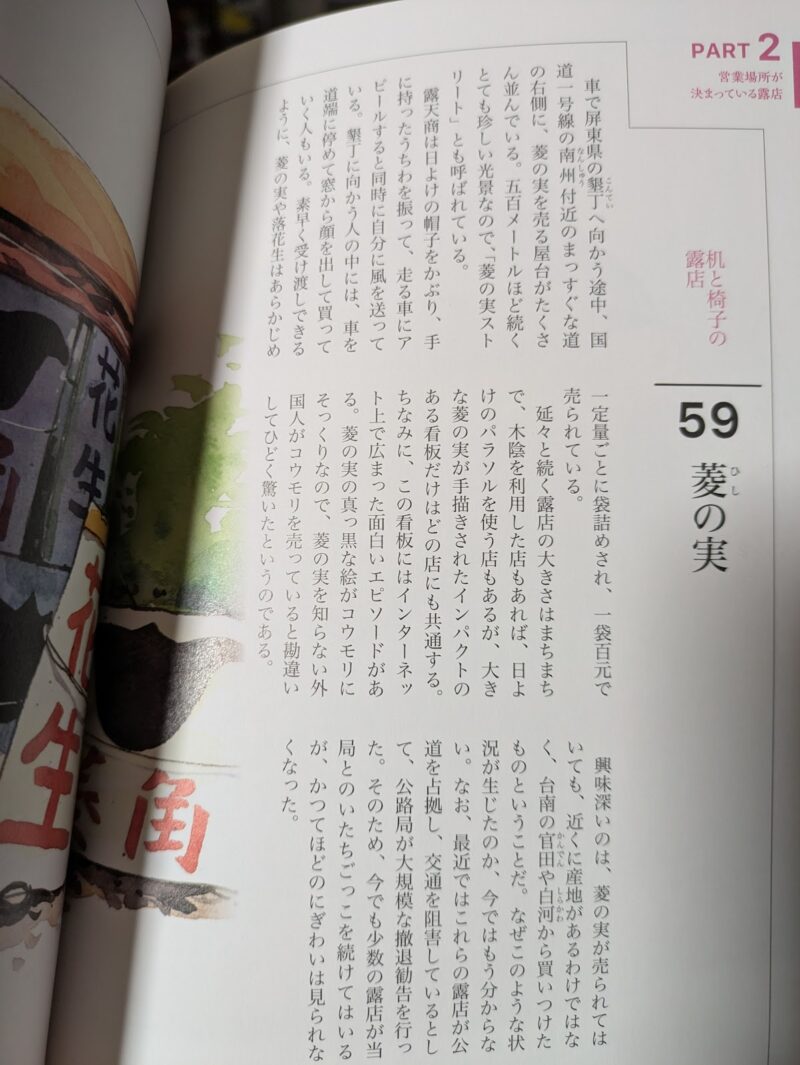

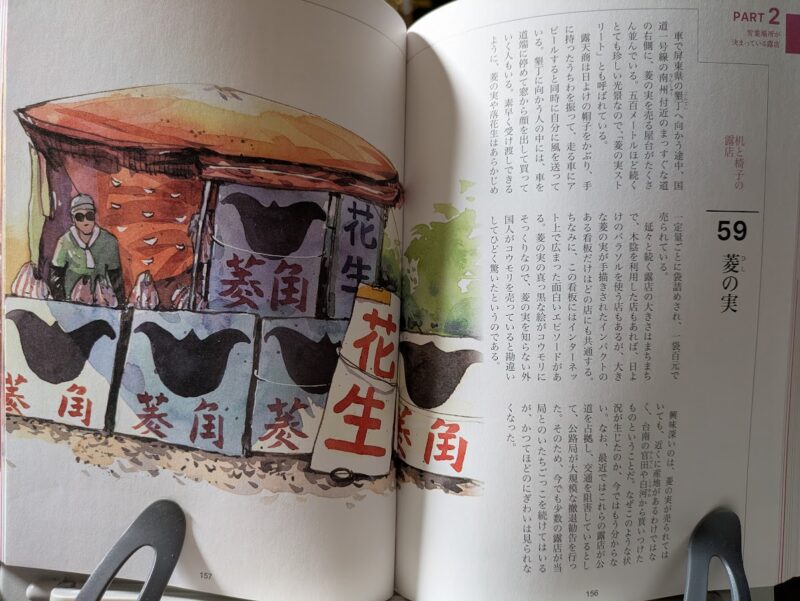

台湾の屋台図鑑。台湾の日常風景がわかる非常に面白い本、私には。この59項、菱の実の記事を読んで、菱のカタチがコウモリで面白いなと興味を持っていた。

以前高雄より南の屏東県を初夏に訪ねたとき、菱の実を見つけられなかったが、台南市で9月、偶然菱の実に出会えた。要するに①二角菱の収穫時期が9月から冬にかけてで初夏は二角菱の収穫時期ではなく、今回訪れた9月が収穫期の始まりだった。加えて②菱の産地が台南の官田、屏東まで南下せずとも、台南市のほうが産地に近かった。つまり、産地に近く、収穫時期と重なったのが偶然の出会いにつながった。しかし菱のカタチをあらかじめ知らなければそのグロテスクな容貌から、まず敬遠をしただろう。なんでも本は読んでおいた方が良いナと思った。

台南の夜市でみつけた菱の実は、つのが2つある二角菱、一方、忍者が逃げるときに打つマキビシとは、4つの角をもち、忍者の四角菱は置くと一つの角が上を向いて敵の足の裏に刺さる。二角菱は両サイドに角が羊の角みたいにクルンとあり、菱は菱でも「マキビシ」の用途たり得ない。なぜこんな穏やかでグロテスクな面白い形になろうと二角菱は決意したのか。菱を総称して菱角、リンジャオと読む。

下図、左上の鳥が菱を食べて台湾で繁殖する日本名で「レンカク」という鳥。台湾では水雉(スイチョウ)と一般に呼び、凌波仙子(りょうはせんし)という美名も持つ。凌波仙子は水仙のことも指す。

四角菱の場合、その外向きの角は、捕食を逃れるため、もう一つ、その角を動物の皮膚に食い込ませて播種を狙う役割が推定されている。実際四角菱が刺さったヒシクイが観察されるとのこと(ながはまの自然 不思議発見!2021.10月号)。二角菱の角はまるで刺さらないように角がウチを向いているものもあり、役目が私にはわからない。

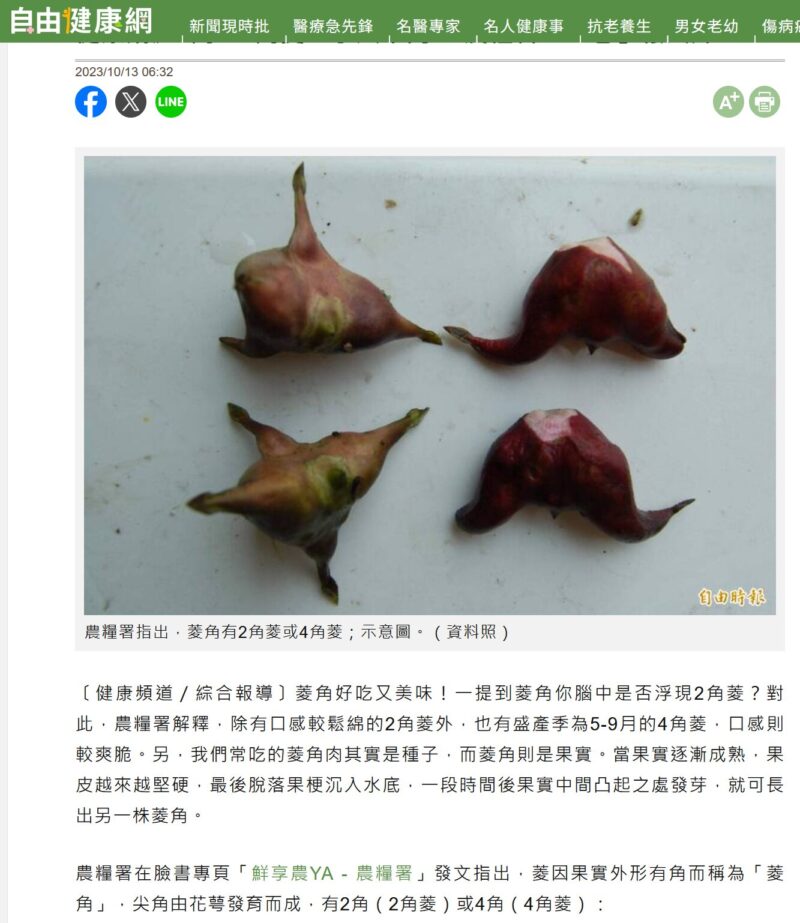

自由健康網の記事の翻訳

〔健康チャンネル/総合報道〕菱角は美味しくて美味しい!菱角と聞くと、2角菱を想像するだろうか?これについて農糧署は、食感の柔らかい2角菱の他に、5月から9月が旬の4角菱もあり、こちらは歯ごたえがシャキシャキしていると説明している。また、私たちが普段食べている菱角の身は実は種子であり、菱角そのものは果実です。果実が成熟するにつれ果皮は次第に硬くなり、最終的に果柄から離れて水底に沈みます。しばらくすると果実の中央の突起部分から芽が出て、新たな菱角が育ちます。

菱の生態は二角も四角も同じく、浮草に実が成り、その実が熟すと水底に沈下し、発芽して水面に到達するまで長い茎を出し、再び浮草となる。アンカーがあるので浮いてないから浮草ではない。正確には、根が水底に付き葉が水面に浮くのを浮葉植物(スイレン、ヒシなど)と呼び、根が水底についていない植物を浮漂植物(ウキクサ、ホテイアオイなど)と呼ぶ。

菱を食う日本のヒシクイはガンの仲間。台湾で菱が好物なレンカクはチドリ目レンカク科。台湾ではレンカクの生息地の保護復元が行われ飛来数が増えている。レンカクは台湾フィリピンで繁殖し、インドネシア、マレーシアに南下して越冬する渡り鳥。台湾もインドネシアもどっちも暑いのにネ。

ヒシクイもレンカクもあんな硬い殻をよく割れるものだ。くちばしで殻を割って剥いて食べるのかと思ったら違う。彼らはくちばしでトゲだけ処理して丸呑みして胃で砕いて食べていると。想像よりもっとすごかった。筋胃と呼ばれる胃袋で、砂と一緒にすり潰す、つまりお腹で噛み砕く、いわゆる砂嚢。この筋胃が焼き鳥の砂肝であり砂ずりである。ヒシクイの砂肝はげんこつぐらいあるらしい。砂ずりの銀色の硬い膜はすり潰す面にあたる。それにしても、菱の鬼殻が肛門から出るとき、切れ痔にならないだろうか、などと地主の私は余計な心配をする。

<参考>

ウィキペディア 菱 砂嚢 胃

日本の野鳥図鑑 ヒシクイ レンカク

国営まんのう公園動植物図鑑 ヒシ https://sanukimannoupark.securesite.jp/zukan/

自由健康網 健康網》2角、4角菱口感大不同! 農糧署:「它」鬆又綿 https://health.ltn.com.tw/article/breakingnews/4456180

台湾政府 農業部HP 「食農教育」菱角 https://fae.moa.gov.tw/theme_data.php?theme=topics&sub_theme=knowledge&id=1822

ヒシクイの大好物を食べてみた!(ながはまの自然 不思議発見!2021.10月号)https://youtu.be/wqXWfjz7egg?si=7Mf1ZUFeH-QfGaRu

官田水雉/菱角鳥/凌波仙子 レンカクの動画 https://www.youtube.com/watch?v=L8gHs6WJsKY

南市Fun輕鬆系列_44臺南官田水雉保護區、官田菱角採菱風光 https://www.youtube.com/watch?v=qhpgkRDDXi4

コメント