田端駅に寄ったついでに周辺を徘徊、尾久車両センター(JR東日本の車両基地)があることに気づき、散策しました。尾久車両センターは1926年(大正15年)にできた”貝塚操車場”を端緒とし、1929年尾久客車操車場、2004年に尾久車両センターに改称し現在に至ります。

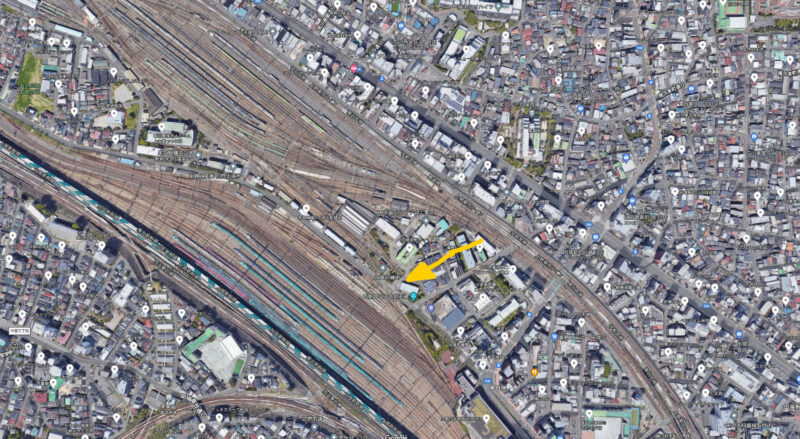

貝塚の由来がこちら、貝塚が車両基地の真ん中に位置します。操車場のど真ん中。貝塚の北側が尾久車両センター、南側が田端信号場駅、田端操車場、田端運転所、田端機関区などと呼ばれる田端地域です。記事の最後で2つの基地をつなぐ踏切をお示しします。

貝塚は縄文海進時の汀(みぎわ)になります。

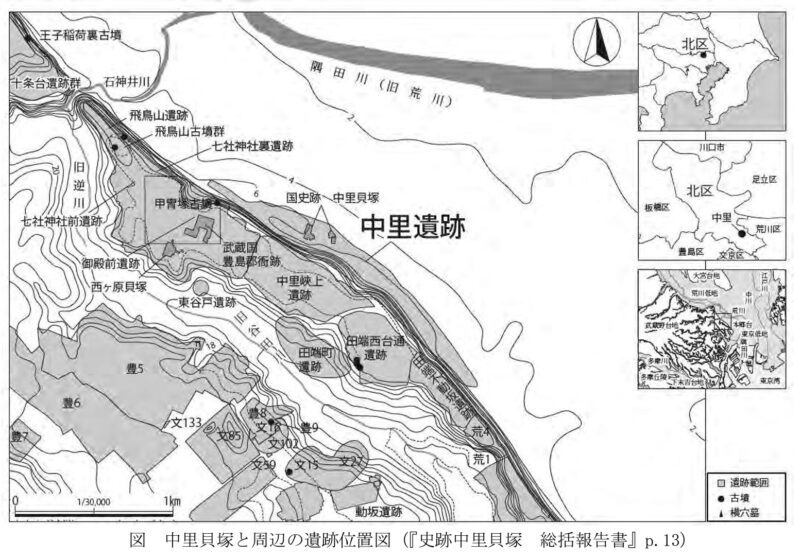

古荒川と古中川が合流した古東京川の浸食地形(谷)に沖積してできた平野と武蔵野台地とのさかいに中里遺跡があります。上図は東京都北区史跡中里貝塚整備基本計画策定委員会資料より引用。

貝塚とアラハバキ神を関連付ける説の面影はなく、神仏の香りといえばこれでもかというほど某政党のポスターがあってなかなか香ばしい。某党重鎮さんの選挙区らしいです。

中里遺跡は2つの車両基地に挟まれています。北側が尾久車両センター(客車中心の歴史)南側が田端操車場(貨車中心の歴史)です。歴史的経緯です。先にできたのは田端の操車場です。

田端操車場は、貨車需要の衰退で縮小しました。首都を迂回する新しい貨物路線として作られた武蔵野線、王子製紙専用線の廃止なども重なりました。用地は東北新幹線の車両基地に転用されています。2022年(令和4年)4月1日に機関車が所属していた田端運転所と尾久車両センターとが統合し、田端運転所所属の機関車が尾久車両センター所属となりました。

尾久車両センター北西端の跨線橋より俯瞰。宇都宮線車両、仕立て列車や特急などが見えます。

南側の田端操車場が東北新幹線車両基地に置き換えられたあたりです。山形新幹線「つばさ」の塗色を「おしどり色」と言うそうです。山形の県鳥が「おしどり」でその「つばさ」の色ですね。

奥に見える緑色・ピンク色・白色の新幹線は、東北新幹線「やまびこ」。緑色は「常盤色(ときわいろ)」からです。松や杉など冬も緑の常緑樹を「常磐木(ときわぎ)」といい常に変わらない緑を讃える色名として、「千歳緑」と同様におめでたい色だそうです(日本の色辞典 吉岡幸雄著)。常磐線とは関係がないようです。

旧・田端運転所所属、現・尾久車両センター所属の機関車が見えます。田端運転所北部仕業庫、車両検修場。

機関車の区名札は尾久を意味する「尾」、田端運転所のあった場所で往時は「田」でしたが、統合されたので尾久車両センターの「尾」にかわりました。

同様に改組が行われた高崎車両センターの機関区は以前の区名札が「高」であったものが「群」に変わりました。

上側が尾久車両センター、下側が田端運転所(及び東北新幹線車両基地)です。

よく見ると一本連絡路線があります。それがこちら!

旧・田端運転所と尾久車両センターとをつなぐ渡り線、踏切があります。奥側が田端運転所側、手前が尾久車両センターとなります。統合されてどちらも尾久車両センターですが。。。

180度振り返る。奥側が尾久車両センター、手前側が旧・田端運転所です。

実際に稼働している動画がありました、ここを通過するのを観察できるのは大変レアなのだそうです。

最後までお読みいただきありがとうございます。

コメント