こんにちは。

農薬の勉強の自分用のノートです。調べた理由は最後に述べます。参考にしたのはIRACのPDFです。

ヒト向けの薬学では、抗ウイルス、抗菌、抗真菌、抗原虫薬ですが、農薬のパッケージには「虫」と「病気」に区別されていたり、合剤が「虫と病気に」であったりざっくりでまるでパブロンのパッケージのように鼻水に!みたいにシンプルです。

植物の敵「虫」には殺虫剤、「病気」つまりカビ等には抗真菌薬、換言すれば、動物(昆虫、ダニ)と植物(カビ類、菌類)が該当対象。住友化学園芸のパッケージでは殺虫剤ベニカには「害虫に!」抗真菌薬のベンレート水和剤は「病気に!」とあります。ベニカXファインスプレーに至っては、3in1で全部に効きますという大雑把さ。こんなのムチャクチャやろ、調べずには居られません。調べたらその表現は間違っていないのですが。

まずは「虫」の薬、そのあと抗真菌薬など「病気」の薬の順で調べてみました。虫に!病気に!程度の理解で使うのは恐ろしい。詳しく知れば農薬を過剰に恐れる必要はないです。

虫の薬と病気の薬

虫をやっつけるには虫の息の根を止める、窒息させる。どうやるか、物理的に、そして化学的に。即効性なら物理的にでんぷん液や油などを虫に吹きかけて気道を封じ窒息させるものと、化学的に窒息させるものとが有る。化学的に窒息させるものには、エネルギー代謝阻害剤など。

以上は即効性の殺虫剤、次は予防的な薬のはなし。

予防的な殺虫剤は効果持続性が大事で頻回投与は実用的に面倒。徐放性や残留性に優れることが必須要件となる。食べる植物の場合(果物、野菜)食べる何日前までの使用なら農薬が消失/分解されて残留しない、などの記載がある。

長期効果(徐放性、残留性)を期待する薬剤の投与経路として、葉の表面に吹きかけて染み込ませて組織移行させるものや、根っこから染み込ませて葉茎に行き渡らせて効果を出すものなどがある。

また、匂いによって虫が嫌う忌避剤に分類される農薬もある(唐辛子焼酎の噴霧、ニームなど)。

容易に消失/失活しない農薬は、排水が自然界に流れていって生態系を乱すこと、例えば流れ込んだ池の水中生物が減りそれを餌とする生物が減少するなどへの配慮が必要となる。疑われると販売中止になる薬剤もある。

その逆を目指す考え方として無農薬栽培があり農薬を使用せずに農産をするという方向性もある。

ちょっとかじり始めたら奥が深いです。

調べたくすり一覧(ホームセンターにあるようなもの)

・ジノテフラン ネオニコチノイド系 長く効く (マグァンプDに含まれる 持ってない)

・アセフェート オルトラン® 有機リン系 長く効く (まだ使ってない)殺虫

・ベノミル ベンレート® カーバメート系 (まだ使っていない)抗真菌

![GFベンレート水和剤 0.5g×10 [殺虫剤・殺菌剤]](https://image.yodobashi.com/product/100/000/001/003/523/486/100000001003523486_10204.jpg)

・クロチアニジン(殺虫)・フェンプロパトリン(殺虫)・メパニピリム(抗真菌)の合剤(ベニカファインスプレー®) (バラ用 使用中 月に一度)

・ニームオイル アザジラクチン (使用中)

・ロハピ 気門を封鎖する系 (使用中 アブラムシに使用)

・BT剤など

の順番に調べました。以下化学式などが出てくるので必要ない方は最後にジャンプをお願いします。

マグァンプD® DはジノテフランのD

マグァンプKに殺虫剤ジノテフラン(ネオニコチノイド系)が配合されたのがマグァンプD。ジノテフラン(ネオニコチノイド系)は植物自体に根っこから浸透して葉っぱに広がりアブラムシなどに効果を発揮する。ニコチンに殺虫作用があり、むかしは硫酸ニコチンが農薬に使われていた。ヒトに害がないようにニコチンの化学構造式を少し変えたのがネオニコチノイド系。

ヒトでつかう抗生物質みたいに殺虫剤も耐性が生じるが、有機リン系などに耐性を持つ虫にもネオニコチノイド系は効果を示す。ネオニコチノイド系は建材に染み込ませて防虫利用される、シロアリにも効くんだな。ネオニコチノイド系は、水溶性が高いので植物が根っこから吸いやすく浸透移行性もあるため残効が長い。

ネオニコチノイドへの疑義

1990年代から使用が急増したネオニコチノイド系だがその後、世界各地でミツバチの大量失踪事例、いわゆる蜂群崩壊症候群が多発したため、ネオニコチノイド系殺虫剤が一因ではないかと仮説が立てられた。このためヨーロッパでは予防原則に則り、規制が強化されている。欧州連合(EU)では2018年に、登録ネオニコチノイド主要5種の内3種を使用禁止し、フランスは主要5種全てを禁止した。なお、脊椎動物(哺乳類)がネオニコチノイドを摂取した際の影響評価は議論が続いているが、まだ結論は出されていない。

ネオニコチノイド系現時点での認識

・人間には害のない、ニコチン類似物質であるネオニコチノイド(なんたらノイド、はなんたらもどきの意味)

・殺虫剤として、また防虫でも使われる。

・水溶性が高いため植物浸透性が高く残効が長い(根から吸収し全体に広がるため)

・1990年の使用開始後よりミツバチの活動が変化したためネオニコチノイド使用開始との関連性を疑う仮説がある。宍道湖のうなぎが減ったことと使用開始時期を関連付ける論文がある。

ネオニコチノイドの作用機序

Training slide deck IRAC MoA Workgroup Japanese Version 1.0, September 2019より引用。

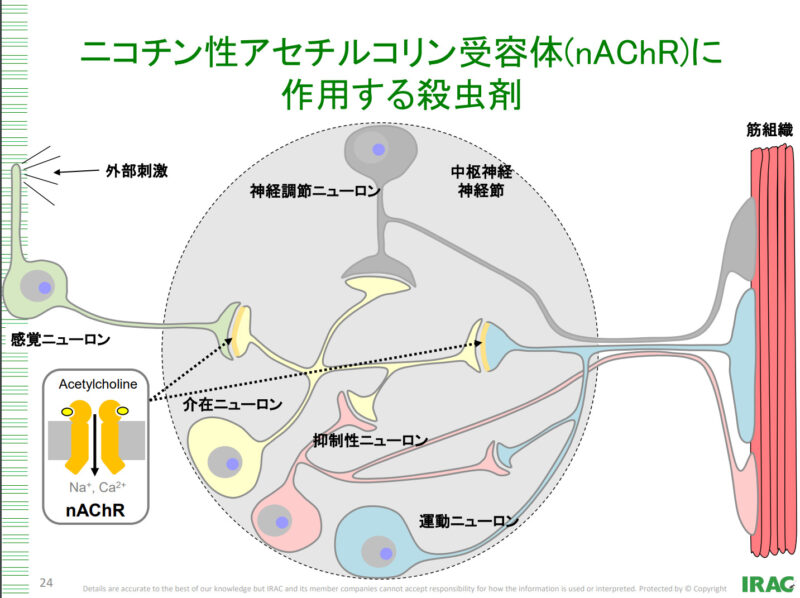

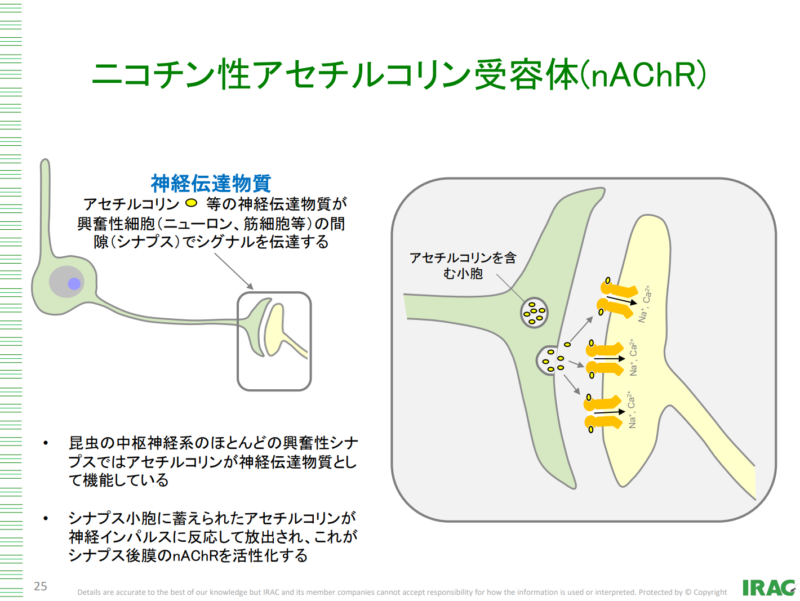

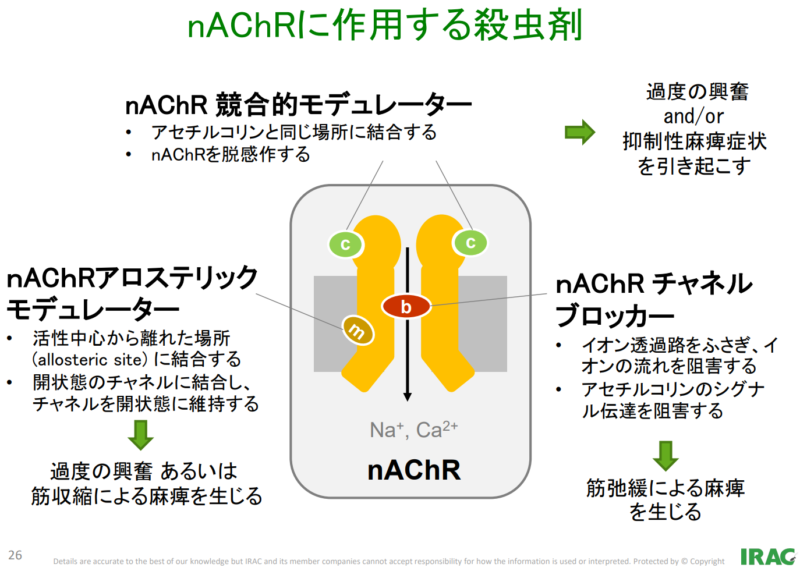

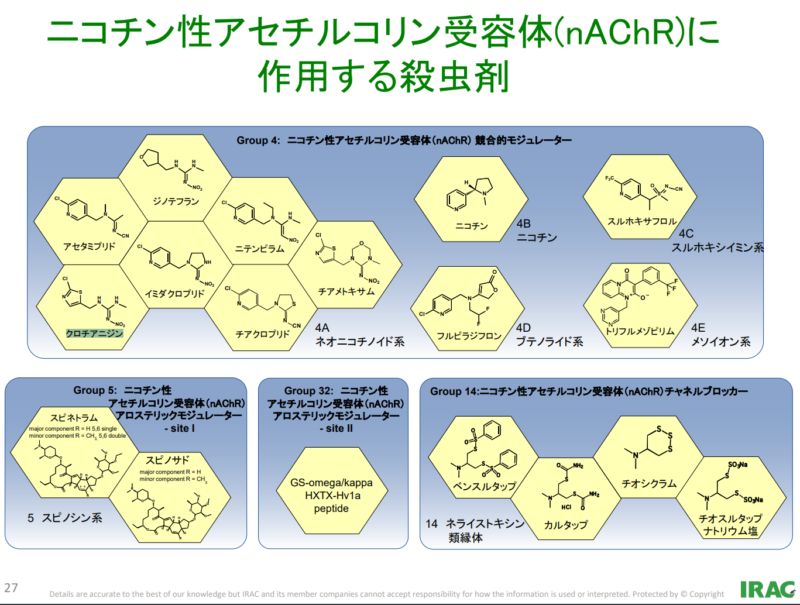

簡単にいうとニコチニックアセチルコリンレセプターに競合性に作用し結果として神経作用、抑制または抑制性神経に対しては脱抑制を生じる(抑制か過興奮)。

薬剤の水溶性が高いのが植物浸透性が高い条件

浸透性薬剤とは有効成分が、植物の活動を通じ導管などを伝って植物体内で移動する事。浸透移行性ともいう。「葉の表にかけて裏まで浸透」という謳い文句はそのこと。水溶性が高いと根から吸収でき、導管から組織へ移行する(浸透移行性)2つの要素が条件になる。

その他”オルトラン”も浸透性薬剤だがネオニコチノイドではなく”有機リン系””

結論が出ていないが、漁獲数の変化とネオニコチノイドとの関連を疑う論文

ミツバチ失踪が有名。ネオニコチノイド使用開始と宍道湖のうなぎが減ったこととの関連を疑う論文。

オルトラン®(アセフェート)は浸透性薬剤 有機リン系 浸透移行性が高い

有効成分はアセフェート。有機リン系の浸透性薬剤。おなじ浸透性薬剤でもネオニコチノイド系(ジノテフランなど)ではなく有機リン系。

主に野菜や園芸植物につくアブラムシの抑制に使われる(ジノテフランも同様)。また、芝、森林に対して葉もぐり虫、ケムシ、ハバチ、アザミウマ、アリの抑制にも使われる。

アセフェートは多数の植物に対し無害であると考えられている。しかし、アセフェートの加水分解生成物であるメタミドホスは有害である。また、アセフェートは加熱によって分解し、リン、窒素および硫黄の酸化物といった有害ガスを放出する。

メタミドホス自体が農薬であるが毒性が高く日本では使用禁止、中国では使用禁止された後も中国からの輸入品のソバやレイシなどで残留基準値を超えるメタミドホスが検出されている。輸入そば粉がだめな理由じゃ。

アセフェートの性質 アセフェートは水によく溶け、また植物体への浸透移行性に優れ、加えて植物体内で移動しやすい性質があるので、1回の散布で効果が1ヶ月持続し、害虫予防薬に向いている。特にアブラムシ(吸汁性害虫)に有効である。

商品名「オルトラン」、JA全農から「ジェイエース」、住友化学からも「スミフェート」。アリに対しては、糖類と混合したベイト剤(アリアトール)が用いられる。

毒性 アセフェートはその少量での使用にも関わらず、鳴禽類(ウグイス、ツグミ、ヒバリなど)の方角感覚を狂わせるという結果も報告されている。 海域への活性物質の移動の危険性、及び水、海洋汚染の危険性に影響を与える可能性がある。ヒトの一日摂取許容量(ADI)は、0.03ミリグラム。

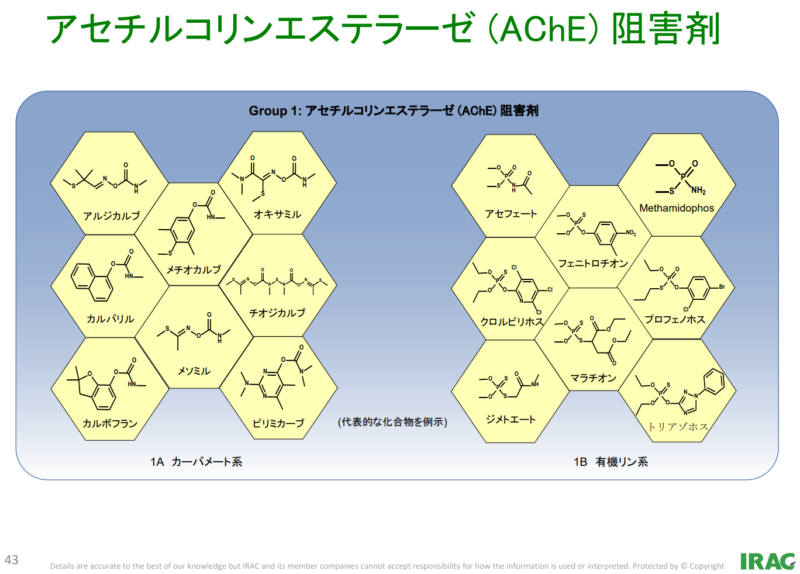

有機リン系殺虫剤の作用機序

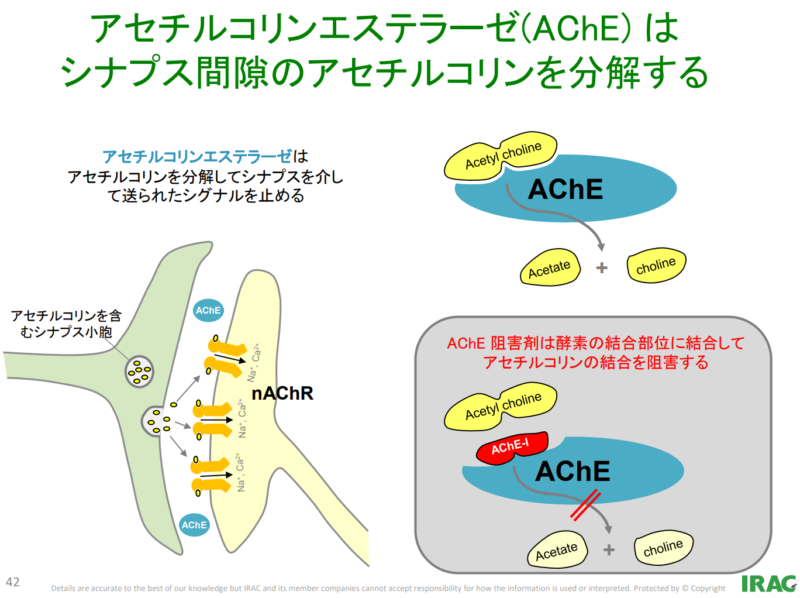

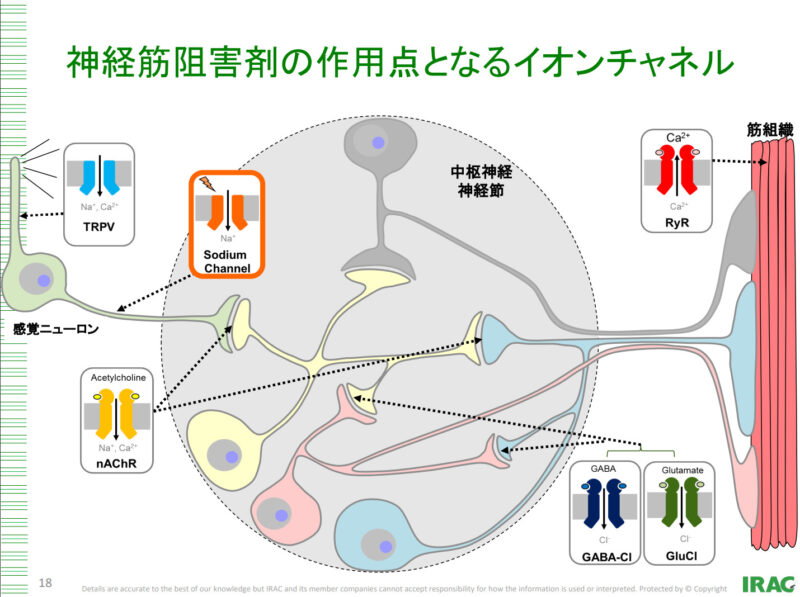

有機リン系はシナプスのコリンエステラーゼ(コリン分解酵素)を阻害してアセチルコリン過剰状態とし神経伝達物質が過剰(抑制性神経に対しては過抑制)にし過興奮、神経の異常な状態が持続する。その後逆にシナプス伝達しなくなる。

殺虫剤作用機作 Training slide deck IRAC MoA Workgroup Japanese Version 1.0, September 2019より引用。

ベンレート®(ベノミル) ベンゾイミダゾール系

ベンゾイミダゾール系の作用機序は細胞分裂阻害 DNA合成阻害作用。抗生物質。DNA合成の有糸分裂を阻害する。糸状菌の細胞分裂に作用して殺菌効果を発揮。耐性菌の発生リスクが高い。

(人間用のDNA合成阻害薬といえば、ニューキノロン系(クラビットとか)、抗腫瘍性抗生物質のブレオマイシン、リファンピシンなど)

![GFベンレート水和剤 0.5g×10 [殺虫剤・殺菌剤]](https://image.yodobashi.com/product/100/000/001/003/523/486/100000001003523486_10204.jpg)

ハダニで枯らしてしまったミニバラ

ミニバラを枯らしたことがあり、犯人がハダニとわかったのはあとで、無知だった。そいつは蜘蛛のナカマなので糸を付けながら葉を枯らしていく。

ハダニの駆除には3つ方法がある。①水のシャワーを葉裏に潜むハダニに吹きかけて洗い流す(ハダニは水が苦手で雨天に晒してあるバラはハダニに罹患しにくい。ベランダなど雨のかからない軒下で繁殖する。②粘稠物質などで気門を塞いで窒息させる。唐辛子焼酎汁をかける ③農薬(ハダニ専用の)

バラは農薬が必須と気付かされた。月に一度予防的にベニカXファインスプレーを噴霧している。

バラなどに使うベニカXファインスプレー®の三成分。殺虫2成分と殺菌1成分の合剤

きちんと使っておけばハダニ予防ができたはずだが、農薬使用に抵抗感があったので使わなかった。しかし、バラには必須。ベニカXファインスプレーは3成分の合剤。

有効成分 クロチアニジン(ネオニコチノイド系 殺虫)・フェンプロパトリン(ピレスロイド系 殺虫)・メパニピリム(アニリノピリミジン系 殺菌)

適応 アブラムシ類、アザミウマ類、クロケシツブチョッキリ、コガネムシ類成虫、コナジラミ類、チュウレンジハバチ、ハダニ類、ハモグリバエ類、ハスモンヨトウ、ゴマダラカミキリ成虫 うどんこ病、黒星病、灰色かび病(「虫」と「病気(真菌)」がならべて書いてある)

3成分について述べます。ベニカXファインスプレーは殺虫2成分と殺菌1成分の合剤です。

クロチアニジン(ネオニコチノイド系)

クロチアニジンはネオニコチノイド系殺虫剤。作用機序は、ニコチニックアセチルコリンレセプターに競合性に作用し結果として神経作用、抑制または抑制性神経に対しては脱抑制を生じる(抑制か過興奮)、上述。

ネオニコチノイド系のニコチン性アセチルコリン受容体競合的モジュレーターには、アセタミプリド、イミダクロプリド、クロチアニジン、ジノテフラン、チアクロプリド、チアメトキサム、ニテンピラムがある

フェンプロパトリン(ピレスロイド系)殺虫剤

フェンプロパトリンはピレスロイド系薬剤。

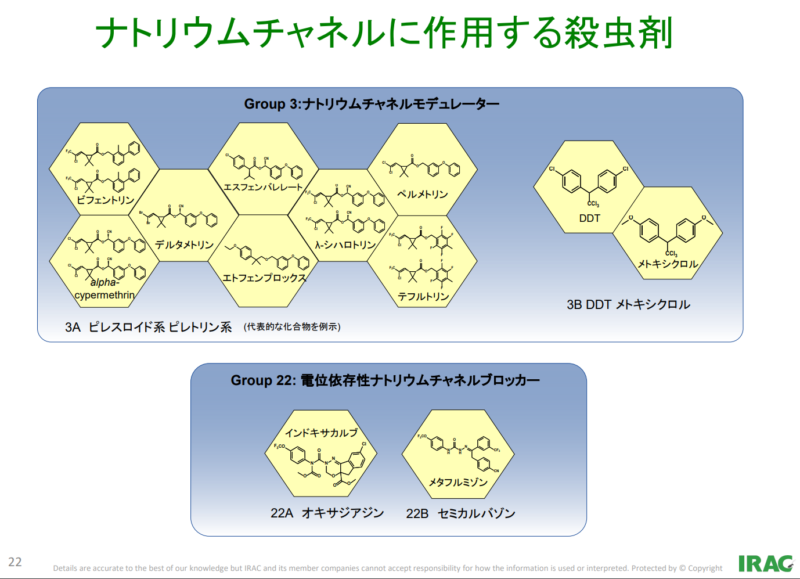

ピレスロイド系の薬剤(ピレスロイド誘導体 合成ピレスロイド)には、 エトフェンプロックス(トレボン乳剤)、シハロトリン、シフルトリン、シペルメトリン、シラフルオフェン、ビフェントリン(ヒアリ二効果)、ピレトリン、フェンバレレート(住友化学が開発「スミサイジン」「パーマチオン(日本農薬)」)、フェンプロパトリン(ロディー乳剤 北興化学)、フルシトリネート、フルバリネート、ペルメトリン 等がある。

天然除虫菊の有効成分ピレトリン、その類似物質がピレスロイド系。

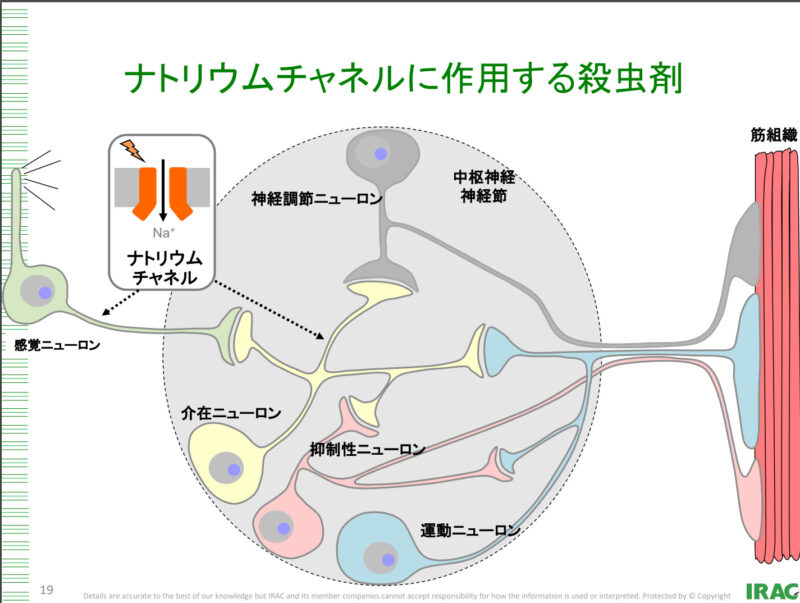

昆虫・両生類・爬虫類の神経を麻痺させる(Naチャネルを開けっぱにして脱分極を生じさせる)が、人畜毒性は低い(哺乳類と鳥類には大丈夫)。残効が弱いのが欠点(例えば蚊取り線香は効果が短いので毎日炊かないといけないようなイメージ)

日本へは明治時代に除虫菊が導入され、1890年に大日本除虫菊(金鳥)創業者の上山英一郎が、江戸時代以来の「蚊遣り火」に除虫菊を応用した蚊取線香を発明し、それが普及した結果、日本ではピレスロイドが殺虫剤として広く利用されるようになった。第2次世界大戦前の日本は、殺虫剤として用いるための除虫菊の世界的な産地であった。例えば、広島県の因島市などは除虫菊の主産地の1つとして知られていた。しかし、戦争によって、その座を失った。敗戦後の日本では工業化が進むにつれて、住友化学が除虫菊に含まれるピレスロイドを、工業的に全化学合成する技術を確立した。このような背景もあり、今日では除虫菊の利用が、かつてより減少し「蚊取り線香」と呼ばれる製品であっても、合成されたピレトリンやアレトリン等の合成ピレスロイドを殺虫成分として使用している。https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%94%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%AD%E3%82%A4%E3%83%89

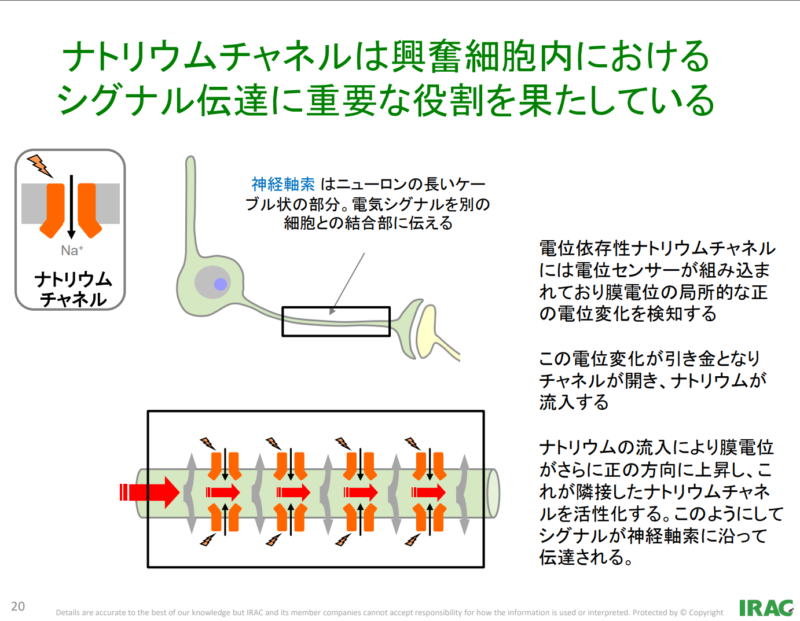

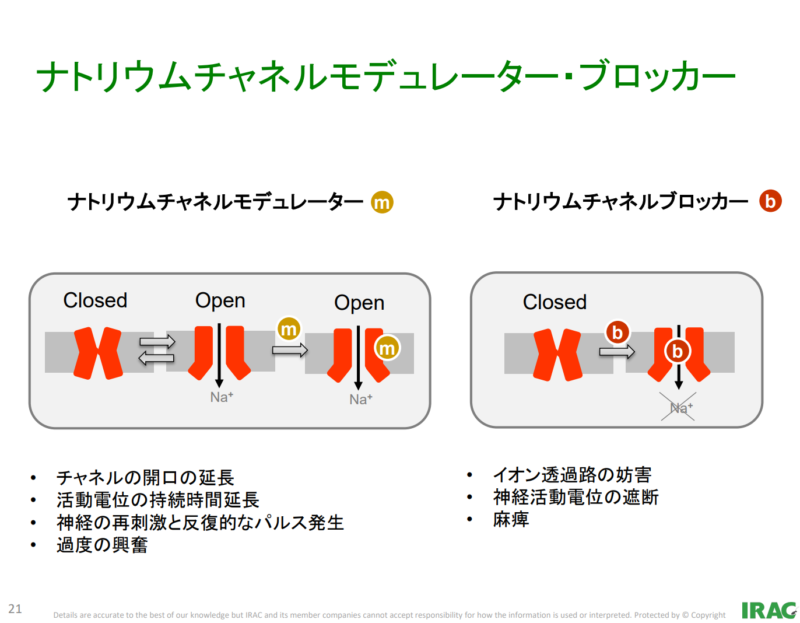

ピレスロイド系殺虫剤の作用機作

Training slide deck IRAC MoA Workgroup Japanese Version 1.0, September 2019より引用。ピレスロイド系作用機序。Naチャネルを開けっぱにして脱分極を生じさせる。

メパニピリム (アニリノピリミジン系)アミノ酸及び蛋白質合成阻害の抗菌殺菌剤 糸状菌予防剤

作用機序 細胞壁分解酵素分泌抑制作用。この成分だけは「殺虫」ではなく、「殺菌剤」。カビの体を作る材料を作らせなくする。タンパク質の生合成を行うためのアミノ酸を取り込ませなくすることによってカビがふえなくなる。

アニリノピリミジン系

メパニピリムは、アニリノピリミジン系の殺菌剤であり、その作用機構は、病原菌体のタンパク分泌を抑制し、宿主細胞壁分解酵素の菌体外への分泌を低下させる作用及びアミノ酸やグルコース等の菌体への取込み阻害により、胞子の発芽管の伸長及び付着器の形成を抑制する作用の複合的な効果により、病原菌の感染行動を阻害すると考えられている。

なお、アニミノピリミジン系殺菌剤の作用機作として、病原菌のメチオニン生合成阻害による発芽侵入阻害という説も提案されている。環境省PDFより引用。https://www.env.go.jp/water/dojo/noyaku/odaku_kijun/rv/mepanipirimu.pdf

脱線・・

医療分野で殺菌はアルコール・紫外線・オートクレーブの滅菌処理のイメージ。農学では抗生物質(抗真菌薬)のかわりに「殺菌薬」という用語が使われている場合があったりで混乱する。

用語として「抗カビ」「防カビ」「抗菌」「除菌」は商業用語。

殺菌の定義 殺菌 薬機法の対象となる消毒薬など「医薬品」「医薬部外品」などに使う。

静菌の定義 抗生物質には発育速度を遅くする”静菌”と分裂増殖時に作用して”殺菌”するものとがある。

定義的にも農学での「殺菌」の使い方、やっぱり違和感。。。ジャーゴンなのか。

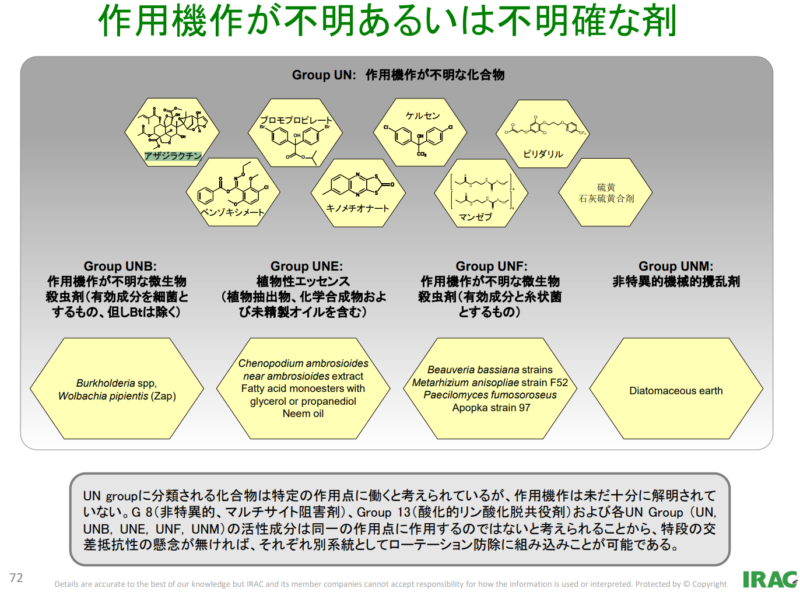

ニームのタネを絞って出るのがニームオイル、しぼりかすがニームケーキ。有効成分アザジラクチン

ビバホームの培養土に”ニーム配合”と記載があり、調べ始めた。

ニームはインドセンダン(栴檀)のこと。その木ノ実を絞ったニームオイル、その絞り粕がニームケーキで、アザジラクチンが有効成分。しぼりかすニームケーキも害虫忌避効果が有り土に混ぜて、センチュウ防除効果、放線菌を繁殖させ土を豊かにする効果もある。

アザジラクチン ニームの有効成分

アザディラクチンという表記もアザジラクチン同じもの。化学物質の名前。

アザジラクチンは、初めはサバクトビバッタ(バッタの大群のやつ)に対して摂食阻害活性を示す物質として発見され(バッタの大群が来てもインドセンダンだけは食害がないことから)、現在は200種類以上の昆虫に効果があることが知られている。主に摂食阻害剤、成長撹乱物質として作用し、昆虫に対して顕著な毒性を有する。アザジラクチンは天然殺虫剤として合成化合物に取って換わるのに必要な基準の多くを満たしている。アザジラクチンは生分解性であり(光と水に曝らされると100時間以内に分解する)、ほ乳類に対する毒性は非常に低い(マウスに対するLD50は> 3,540 mg/kgであり実質的に無毒)。

本化合物はインドセンダン (Azadirachta indica、ニーム) の木の種子に重量比 0.2 – 0.8 %程含まれている。インドセンダンの種子や葉、樹皮からは多くのアザジラクチン関連化合物が単離されており、それらもまた様々な害虫に対して強力な生理活性を示す。

これらの調整された物質の有益な節足動物に対する効果は一般的にごく小さいと考えられている(てんとう虫などの益虫には害がない)。いくつかの実験室やフィールド研究によって、インドセンダン抽出物が生物駆除に適応できることが明らかにされている。ピュアなニームオイルはアザジラクチンの他にも殺虫、殺菌成分を含むため、殺虫剤として使用する際には一般的に 1オンス/ガロン(7.6 mL/L)の濃度で水と混合する。

wikipedia

<参考にした動画> 【無農薬栽培はできます】 ニームの真実を知らない方は見てください 【カーメン君】【園芸】【ガーデニング】【初心者】「カーメン君」ガーデンチャンネル

作用機序は不明とされているが、作用機序に関する研究論文がある。下記。

アザジラクチンの作用機序

殺虫剤作用機序 Training slide deck IRAC MoA Workgroup Japanese Version 1.0, September 2019より引用。

昆虫の前胸腺ホルモンであるエクダイソンとの構造上の類似性から、昆虫の生理機構に働き、産卵の抑制、孵化率の低下、摂食阻害、忌避、脱皮・変態阻止作用などにより効果を示すものと考えられている。

詳しくは下記論文参照。国内では農薬として登録されていないが商品としては売っている。

アザジラクチンによる昆虫の卵巣発達障害

ハスモンヨトウの変態におけるプロテオミクス解析から、アザジラクチン曝露によってハスモンヨトウの卵巣の発達障害に起因して繁殖力低下が生じる可能性が示唆される。↓

アザジラクチンの昆虫の脱皮を阻害する作用

昆虫の脱皮は、2つのホルモンでコントロールされている。昆虫の前胸腺から出るエクダイステロイドと、アラタ体という内分泌器官で作られた幼若ホルモン(JH)によって制御されている。JH存在下でエクダイステロイドが出るときに脱皮が始まる。終齢幼虫(蛹の一個前)ではJHは消失する。JH消失下でエクダイステロイドが出るとサナギになる。

JHあり+エクダイステロイド →脱皮する

JHなし+エクダイステロイド →サナギになる

サナギになることをサナギコミットメントという。(注)コミットメントとは発生生物学上の現象で、未分化の状態の細胞からから分化後の運命が定められた状態に変換すること。(≒フラグが立つ的な)

このエクダイステロイド類似物質がアザジラクチン。幼若ホルモン(JH)合成の制御機構として、JH上昇のために少量のエクダイステロイドは必要だが、高濃度のエクダイステロイドがあるとJH合成が低下してしまう。類似物質、アナログとして作用し、脱皮を阻害する。

アザジラクチンの摂食阻害作用

アザジラクチンはRhodnius prolixus(オオサシガメ 昆虫)の中腸における基礎免疫および微生物恒常性を妨害する。https://jglobal.jst.go.jp/detail?JGLOBAL_ID=202002263821854147

ロハピ® カプリン酸グリセリル

アース製薬株式会社の殺虫殺菌剤であり、害虫の気門を封鎖する作用に加え、うどんこ病の分生子の収縮、発芽防止や菌糸の伸長成長抑制又は細胞膜の破壊により、殺虫殺菌効果を示すと考えられている。

https://www.fsc.go.jp/iken-bosyu/iken-kekka/kekka.data/pc7_no_glycerylcaprylate_291101.pdfアブラムシに対し、使用制限が無いので気楽に使っている。

農薬(病気の薬、抗真菌薬など)の作用機序

核酸合成阻害 DNA RNAの邪魔をする

タンパク合成阻害(アミノ酸生合成阻害、取り込み阻害)→ベニカXファインスプレーのメパニピリム

細胞膜を作らせない(エルゴステロール生合成阻害)

細胞壁を作らせない(ペニシリンなど。ペニシリンも農薬に使うのだ)

呼吸阻害(エネルギー代謝阻害 ATP産生阻害 糖代謝阻害 電子伝達系阻害)

増殖阻害(有糸分裂阻害 ベンゾイミダゾール系が微小管の形成を阻害する)→ベンレート

メラニン生合成阻害 菌が植物体に入る時に必要なメラニンを作らなくさせる

その他の雑学

BT剤・・・「昆虫の中腸内膜を破壊する」というまあ、おどろおどろしい説明があって興味を持った。アザジラクチンの摂食障害作用のところで中腸という言葉が出てきて、中腸で調べたらBT剤が出てきた。虫の腸の上皮細胞に作用して腸をぶっ壊すのだそうだ。ひいい。虫が可愛そう。

BT菌(バチルス・チューリンゲンシス)が、芽胞形成時に殺虫性タンパク質をつくる。食べた虫の腸に付着すると細胞が破壊される。アメリカでは1961年から使用されている。

スピノサド・・・土壌放線菌が産生する殺虫活性を有する天然物質。放線菌が居る土は調子がいい。

ネライストキシン・・・釣り餌のイソメを食べたハエが死ぬことに気づき発見された。

IGR剤・・・Insect Growth Regulatior 、昆虫の成長を阻害する物質。昆虫の皮を構成するクチクラ生合成阻害により脱皮や蛹化や羽化を阻害する。脱皮ホルモン代謝阻害、脱皮ホルモンアナログ、幼若ホルモンアナログ物質で脱皮や蛹化を阻害する。

LC値・・・LC値はLethal Concentrationで致死濃度(ppm)のこと。代表的なLC50値とは、1回の暴露で実験対象を50%死亡させると予想される濃度で、実験データから統計学的に求める。LC50値は統計的に誤差が最も少ないため、化学物質の有害性や魚毒の強さなど安全性科学の分野で指標として用いられる。その他、薬剤に対する抵抗性(耐性)獲得程度を個体群間で比較するときなどにも用いられる。、LD値はLethal Doseで致死量(mg/kg)のこと。

LD50(50%致死量):Lethal Dose 50 ある一定の条件下で動物に試験物質を投与した場合に、動物の半数を死亡させる試験物質の量である。急性毒性の程度を数値的に比較する事ができる。一般的にはLD50 1500mg/kg-体重以上で安全とみなされている。

LCはコンセントレーション、濃度、

LDはドーズ、量。

思うこと

自分の介入の仕方で結果が変わる面白さはシミュレーションゲームと似ています。植物をそだてることをゲームに例えると農薬は言わば武器です。100%の結果を求められる商業的農業はゲームではなく最善手を打って結果を出さねばならないです。環境は大切ですが、武器である農薬無しで戦えと農家の方にいうのは丸腰で戦えというのに等しいです。

呑気な私はかつてこうでした。昆虫が来ないような植物はまともじゃない、虫もかわいい、無農薬バンザイ、農薬は全て悪いものだ、農薬反対、という偏見を持っていました。農薬を忌避した結果バラを枯らし、ひまわりの苗もすべて蛾の青虫に食われました。まるで青虫に食べさせるために植物を育てるようで苛立ちは募り、青虫がひまわりの苗を食べ尽くし茎だけになって全滅した時、自分の偽善にやっと気づきました。青虫もひまわりもいなくなったあと、一体私は何をやっていたのだと、これがゲームならリセットの効かないバッドエンドです。これが農業だったら飢餓が発生し人口が減る状態。農薬への無知からくる偏見を持ち感情的に「農薬が絶対悪」と決めつけていました。無知からくる偏見は非常によろしくないです。農薬のことや使い方をよく知らないから必要以上に怖れて使えなかった、と反省しています。

虫の貪食の激しさを目の当たりにして初めて農薬の必要性を感じ理解をし始めたところです。無農薬野菜の値段が高いことや無農薬野菜にナメクジが居ることにも理解が及びました。スーパーに並ぶ瑕疵のない青果には農薬がやはり使われているでしょう。農薬排水の行く先の虫の暮らしにも考慮し、薬理作用や適応や半減期などをできる限り勉強し、必要最小限の農薬を適量つかうのであればお天道様も許されるのではないかと考えます。

個人的な関心事ばかりを記事にしておりますが、お読みいただきありがとうございます。

コメント