須川宿に夕方着きました。冠雪した谷川岳が夕陽に左から照らされてちょっと見えました。

翌朝早起きして日の出の時刻。今度は東から照らされる谷川岳。通称「人食い山」デス。

近くの道の駅で、りんごと葉っぱのついた大根を購入、揚げた豆腐も美味しいし、近隣で作ったヨーグルトがこれまた美味しい。

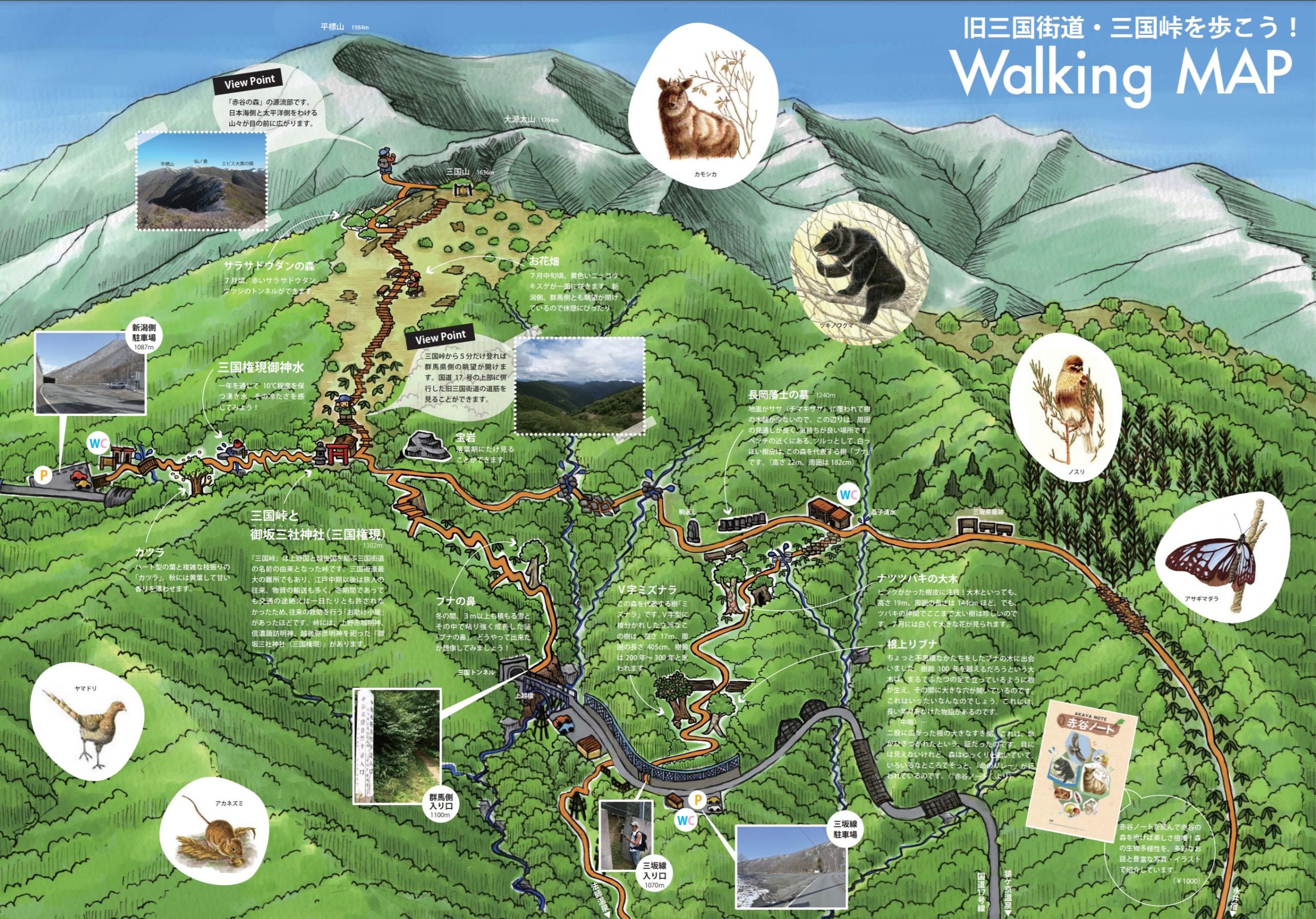

須川宿は赤谷川右岸の台地にあり、三国街道沿いの宿場。三国街道は、佐渡と江戸を結ぶ”佐渡往還”と言われ、金銀を江戸に運び、佐渡へは逆方向に罪人を運びました。その往還は長岡を通り、長岡藩士が罪人を運ぶ際に雪崩に遭い、藩士全員が亡くなり罪人だけが助かったという話を資料館で聞きました。下図クマの下のあたりに長岡藩士の墓がそれ。旧三国街道沿いには山賊が出る事もあったようです。

須川宿本陣にあった台帳や割符などを須川宿資料館に展示してあります。その中に長岡藩牧野氏の押印がありました。小説「峠」の長岡藩士河井継之助が幕末、ガトリングガンを求めて冬の雪積もる三国峠越えする場面を思い出し館員に聞いてみましたが河井継之助に関する資料はない。帰って調べてみると、三国峠ごえは司馬の”創作”で河井継之助は実は碓氷峠をこえていました。つまり須川宿には寄っていないのでした。

須川宿本陣で使われていた薬医門を、資料館の入口に移設したとのことです。資料館内部も部材は江戸期のものを使って再現されています。内部資料に新田開発のときに山賊を使ってはいけません、というおふれ書きがありました。

私自信が海側の人間なので”海賊”は、盗むばかりが仕事では無かったと弁護したいクチです。実際、難所を通過する外来船の操舵を代わって水先案内したり、その航海の安全を保証する対価の警固料をいただいて生計を立て、戦時には水軍となり大名の海上勢力として働いたり、またリスクの高い外国貿易にも携わったりしました。海の関所的役割も果たしました。中世には各地の陸上勢力がそれぞれの関所を設け、関所料をとったのだから同じことです。海賊だけが海賊とよばれるのもおかしい。今で言う海上保安庁、商船、海軍の役目をしていたとも言い換えうる。島に住む人々は、稼ぎのタネの船を造ったり、木造から派生して木工や工芸(宮島の木工)、大工なども兼ねました(周防大島の大工など)。海上勢力があるから、曲がりなりにも海の治安が保たれたのです。そのデンで山賊も単なる盗賊ビジネスモデルだけではないのでは。里山の人々と切っても切れないのっぴきならない結びつき(例えば経済活動や流通、あるいは争い事のときには腕力として)があったればこそ「人足として利用してはならないという御触書」をわざわざ書かねばならなかったのではと憶測。辺境に生きる人は生きるために何でもやらなければならないし、一人何役もこなさねばならないのです。腕っぷしの強い山賊が新田開発に駆り出され人足として兼業するのは自然のことだと思われます。

三国峠を越える三国街道は、明治26年に碓氷峠越えの鉄道(信越本線)が開通してから衰退します。昭和になり、赤谷川沿いを走る国道17号(三国トンネル)の開通により苗場方面とみなかみ町が道路で結ばれ、再びこの地域は物流の大動脈となりますが、それは赤谷川沿いのことだけで、台地の上に取り残された旧三国街道沿いの宿場町、須川宿はさらに寂れていきます。自転車で台地の上を散歩するとリンゴ農園がたくさんありました。

交通網から取り残されたことで良い意味で宿場町の面影が色濃く残っています。昭和61年頃(資料館の方の説明による)から、町おこしとして、須川宿の街並みを整備し、須川台地でリンゴやブルーベリーなどの農業生産が促進されています。道の駅の農産物は豊富です。

話は変わりますが、重要なトンネルでは危険物を運ぶ事は禁じられています。関越トンネルと東京湾アクアラインはいずれも重要なトンネルのため、危険物積載が禁じられています(下記)。燃料や一部の薬品など危険物搭載車輌は関越トンネルの代わりに国道17号へ迂回し三国トンネルを経由します。タンクローリーがやたら三国街道に多かったのはそういうわけだった。

危険物を積載する車両は、道路法第46条第3項の規定等に基づき、水底トンネルまたは長大トンネルの通行を禁止または制限されています。NEXCO東日本管内では、関越トンネル(関越自動車道 水上IC~湯沢IC)・東京湾アクアトンネル(浮島ジャンクション~海ほたるパーキングエリア)の2箇所となっておりますが、全国の危険物積載車両の通行の禁止または制限を実施しているトンネル、通行禁止の対象となっている危険物、通行制限の対象となっている危険物並びに当該危険物を積載することができる車両の種類、当該危険物の容器包装、積載数量及び積載方法に関する要件は、関連URLをご参照ください。

https://www.cs3.e-nexco.co.jp/faq/s/article/687

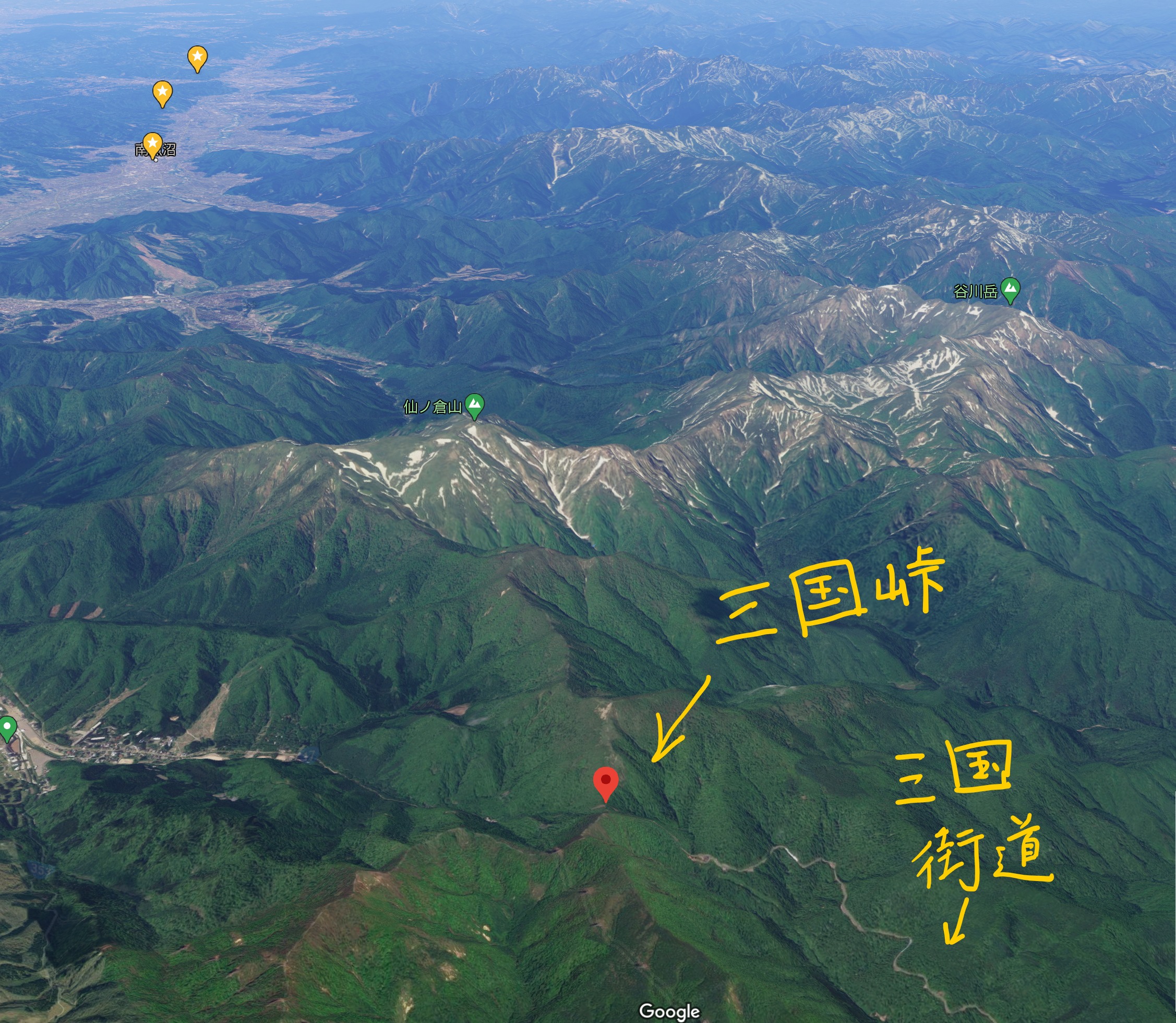

上州(群馬県)から越後(新潟県)に入る道は連峰に阻まれ限られます。下図真ん中に横たわる連峰が邪魔して上に(越後側に)行けません。峠越えルートは古来より2つあり、清水峠、三国峠。右の経路は福島から新潟への経路で”六十里越峠”ココも難所です。中央分水嶺を超えることは相当難しかったようです。

改めてグーグル地形図を見ると、新潟と群馬が山で境されている感じがよく分かり、この連峰を上越国境といいます(上州と越後の頭をとって)。谷川岳は1931年から2012年までに805名の死者が出ているほどの危険な「人喰い山」ともよばれます。ギネスブックにも載っているそうです。

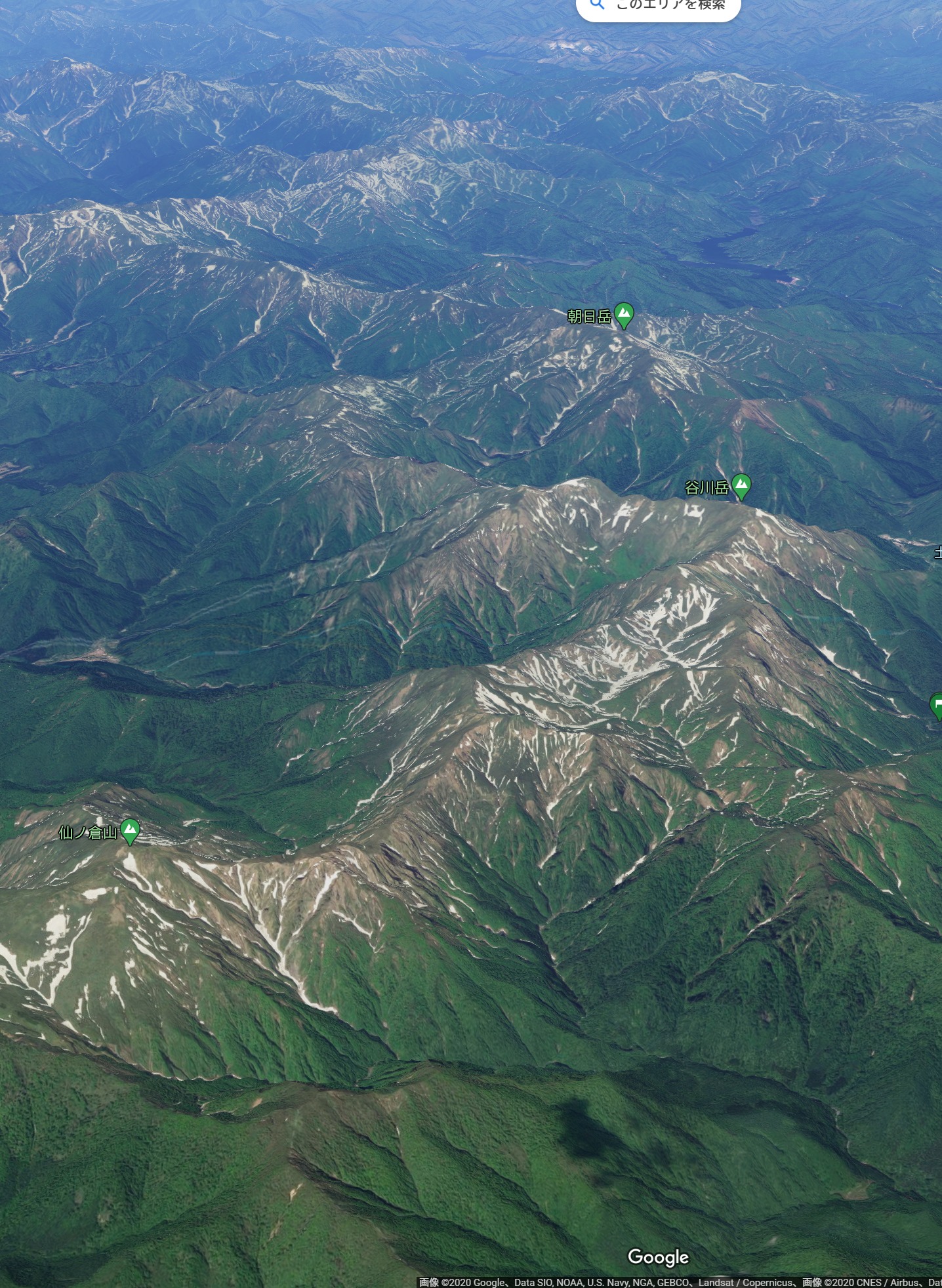

清水峠は古くからある経路で、谷川岳と朝日岳のあいだの尾根を越える厳しいルート(下図)。清水峠を越えればすぐに新潟県南魚沼市で古くは「直越」(すぐごえ)と呼ばれましたが、中央分水嶺を構成する谷川連峰上にあり、三国峠1139mより標高が高く、清水峠は1448m。上杉謙信が関東へ行軍した際に使用したことから「謙信尾根」とも呼ばれます。江戸時代に三国街道が整備され、江戸幕府は清水峠の通行を禁じ清水峠はほとんど利用されない期間が続きました。明治時代に馬車用の道路が一時的に整備されましたが、崩落したりで不通となって現在まで放置されています。。下記リンクに様子が詳しくかいてあります。

下図、清水峠 こんなところを上杉謙信が通ったんだねえ。

この清水峠を通る「国道291号線」、自動車不通区間は地図上では点線として現在も載っていて、点線国道と呼ばれその道のツウに散歩などして好まれるそうです。また、酷い国道として酷道(コクドウ)とも呼ばれますが、国道291号線もやはり国道ランキングに入っています。定義的には自動車が通れない国道が点線で示され”点線国道”というのだそうです。

最後まで読んでいただきありがとうございます。

コメント

須川宿本陣で使われていた薬医門、街並みも昭和の時代が蘇るようです。

これからもお写真楽しみにしています。

コメントありがとうございます。

寒くて朝は霜が降りていました。りんごがとても美味しかったです。

マイナーな話ばかりで恐縮です。

今日もとても寒かったですね。

風邪などひかれませんように。。。

ありがとうございます。

Rumiko様もどうぞご自愛ください。

有り難うございます。

りんごか〜。

りんご大好きなんだけど高くて。。。

須川宿の道の駅でりんごの袋を買ってきましたよ。現地ではそれほど高くなかったです。

不揃いの林檎ですが味は良いです。部屋がりんごの香りです。

いいな〜!

羨ましい。

りんごの香りって良いよね。